Внимательное изучение реальной жизни позволило художникам второй половины XIX века открыть неброскую, но проникновенную красоту родной природы. Идиллические виды южных широт и романтическая морская стихия уступили место бескрайним просторам русских полей, уходящим вдаль дорогам, могучим лесным массивам.

Ведущая роль в развитии национального пейзажа принадлежит Алексею Кондратьевичу Саврасову. Ученик К. И. Рабуса в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, Саврасов начинал как художник романтического направления. Его внимание привлекали необычные состояния природы, однако уже в ранних работах проявилась особая приверженность мотивам средней полосы России.

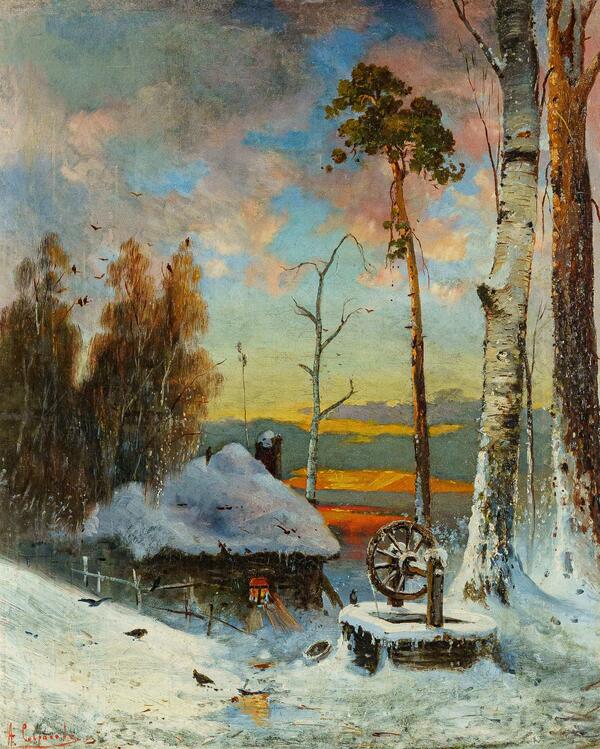

Расцвет творчества Саврасова пришёлся на 1870-е годы — время становления Товарищества передвижных художественных выставок, одним из основателей которого он стал. Именно тогда в его искусстве утвердились новые формы национального пейзажа. В поисках обобщённого образа русской природы Саврасов много работал в Поволжье и окрестностях Москвы. В 1871 году он написал свою знаменитую картину «Грачи прилетели», а два года спустя — «Зимний пейзаж. Москва», находящийся сегодня в собрании Рязанского художественного музея.

В изображении скромных уголков и широких далей российской природы художник достиг поразительного эмоционального богатства. Отказавшись от внешних эффектов, он сосредоточился на передаче тончайших нюансов воздуха и освещения в разное время года и суток — при ясной или пасмурной погоде.

В «Зимнем пейзаже» из рязанского собрания изображена окраина Москвы в солнечный морозный день. Картина дарит зрителю бодрое, приподнятое настроение, одновременно пробуждая то щемящее чувство, которое возникает при узнавания родной земли. Это лирическое переживание скромной красоты — один из главных признаков живописи Саврасова.

Застывшие в кружеве инея высокие деревья создают образ величественной, вечной природы. В их присутствии человеческая жизнь с её каждодневными заботами кажется краткой и хрупкой.

Начатая Саврасовым линия развития лирического пейзажа получила продолжение не только в творчестве его учеников, но и в российском искусстве следующего столетия.