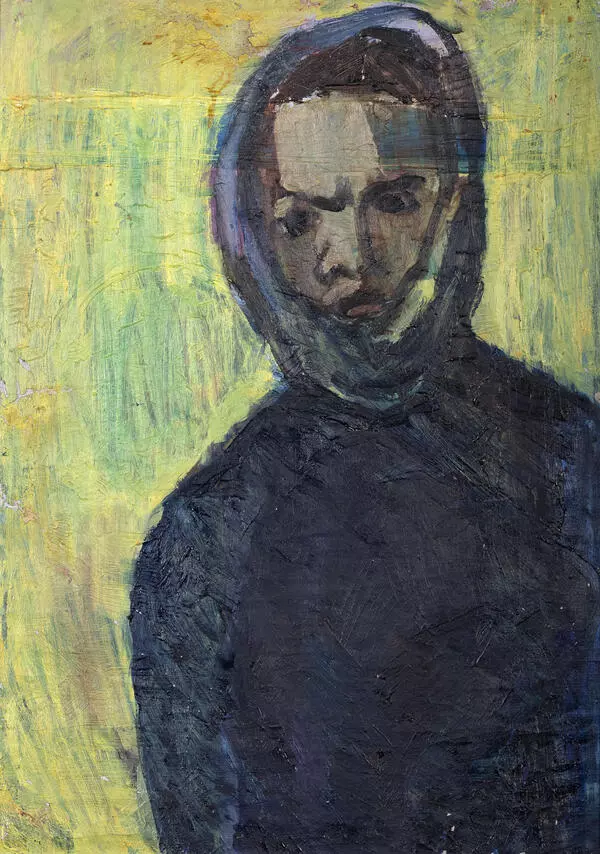

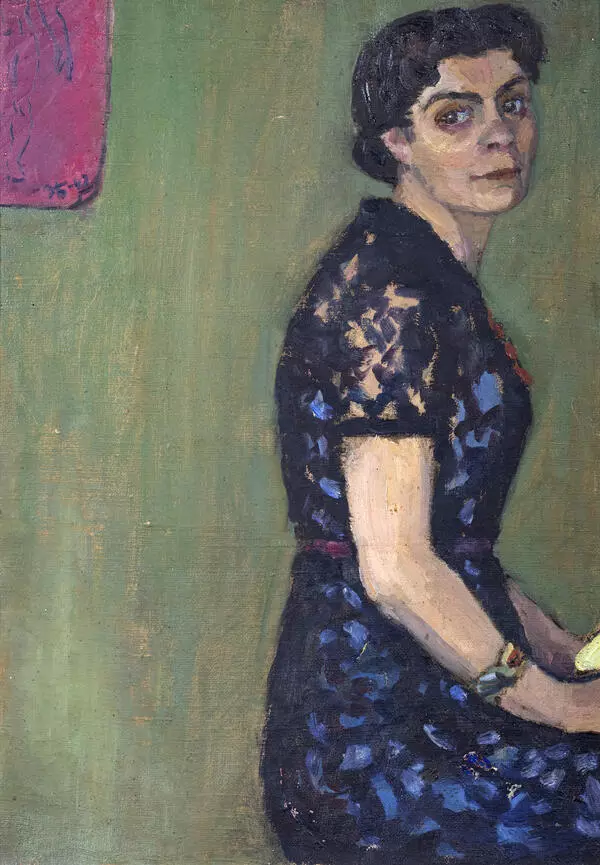

Как и многие художники, в начале своего творчества Элий Белютин лишь экспериментировал с абстракциями, продолжая писать в реалистичном стиле.

В это время художник находится в раздумьях, определяя своё жизненное поприще. Позже он скажет об этом периоде своей жизни:

«Обучаясь в экстернате, я впервые оказался в Музее нового западного искусства. Потрясение, которое я испытал тогда, было настолько сильным, что даже во время войны, в крайних ситуациях на фронте, музейные залы словно жили перед моими глазами… Самым поразительным был, конечно, второй этаж. Эмоциональный мир, видение мира, потрясенное восприятие не предметов, а того, что в этом мире происходит, обязательность искусства уловить живое бытие, усилить и зафиксировать — это и есть новое искусство. Матисс, Пикассо, Дерен, Брак, Ван Гог, Сезанн… Казалось, в стене прорубили гигантское окно, и весь мир, который переполнял меня самого — свет, воздух, запахи земли, крики людей, их чувства, — хлынули в эти холсты, такие открытые, яркие, честные, правдивые».

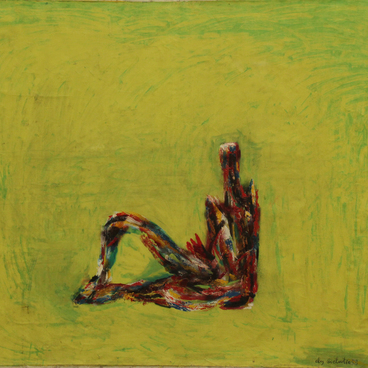

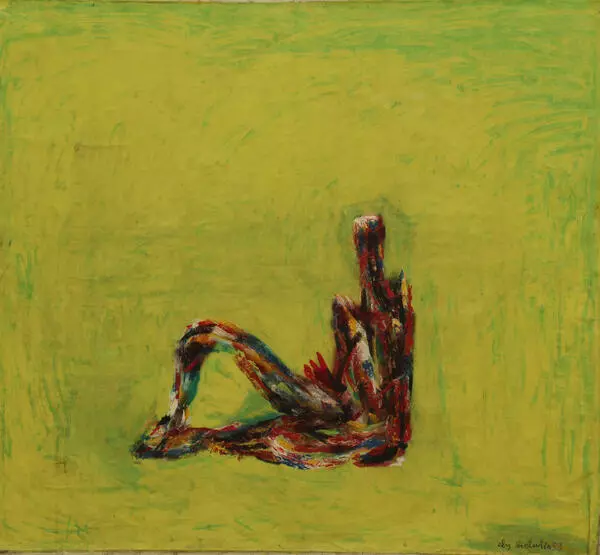

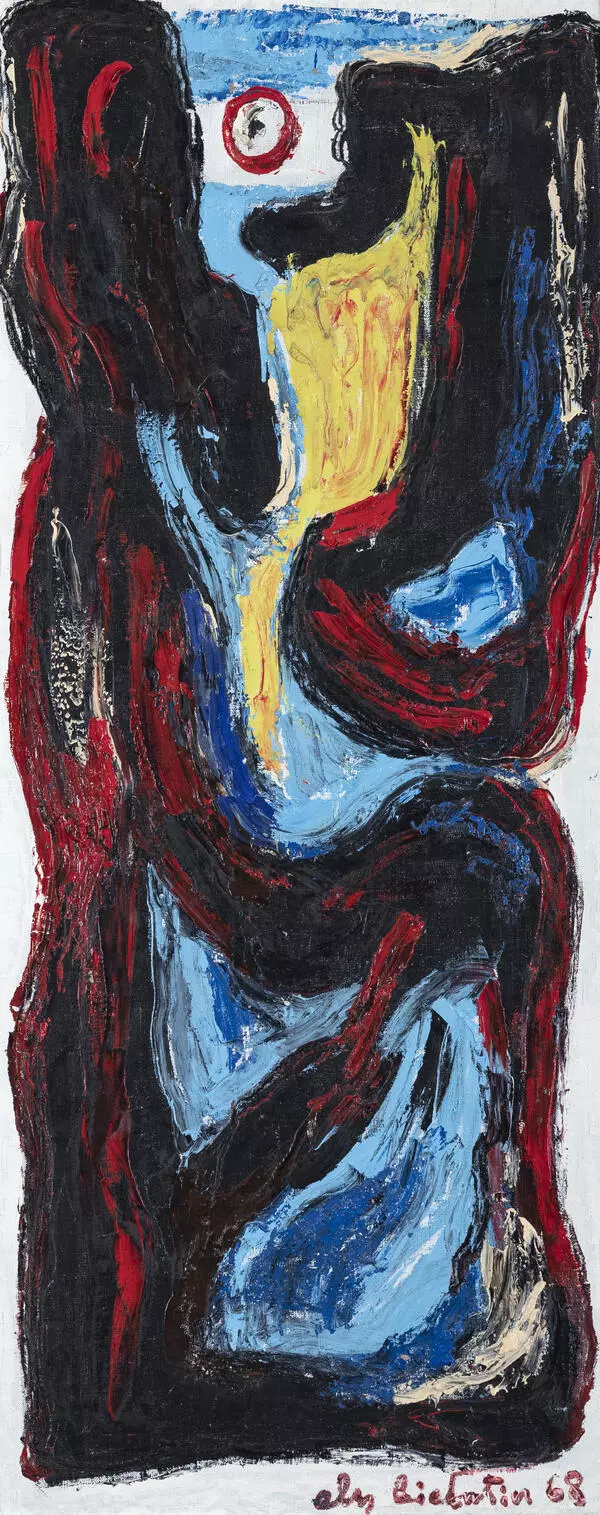

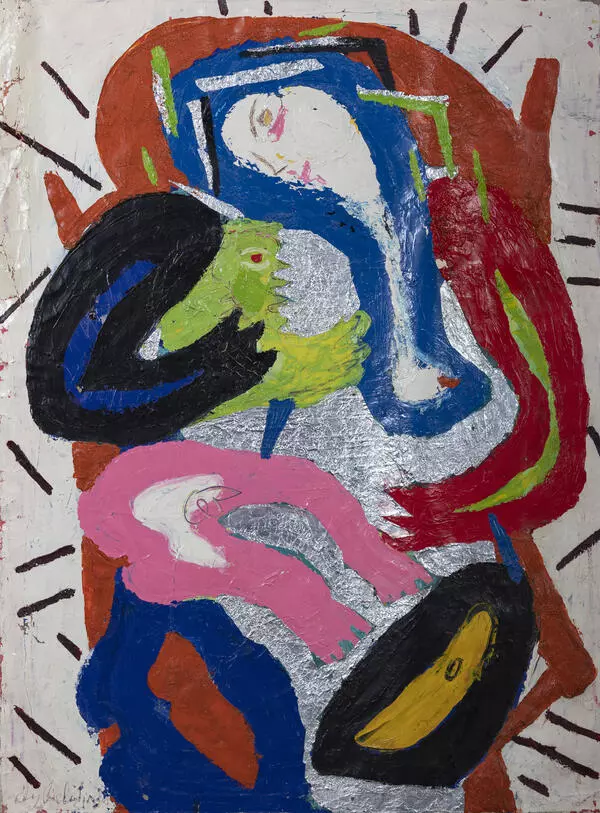

Логично, что, попав под влияние творчества Пабло Пикассо, Жоана Миро, Жоржа Брака и многих других представителей «нового» искусства, Элий Белютин начинает вырабатывать собственный индивидуальный стиль. Манера изображения на полотнах становится более примитивной. Так вызревает то, что позже будет названо «модульной» живописью.

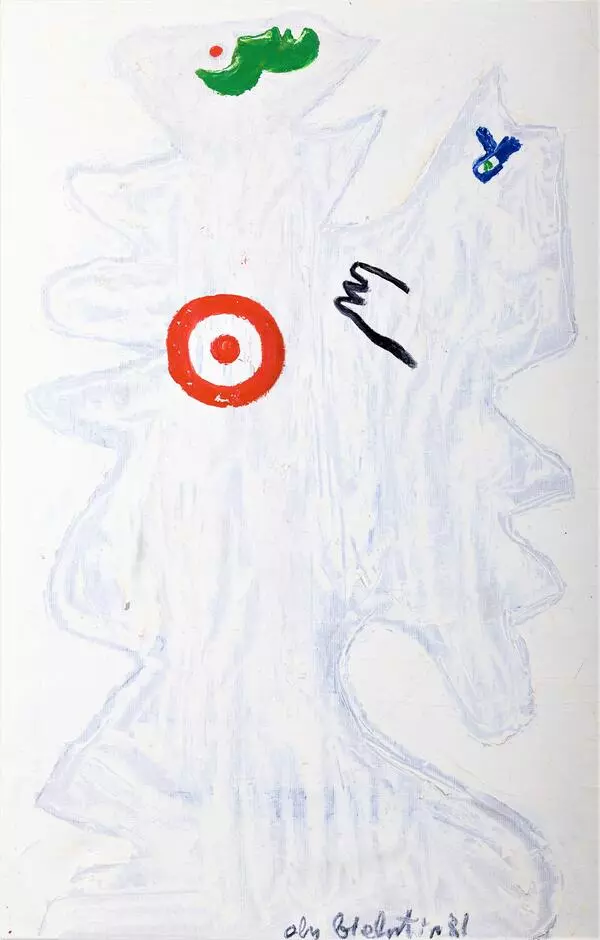

Композиция полотна «Крик II» предельно проста: примитивные фигуры под действием неистовых, плотных, непросвечивающих «мазков-ударов» запечатлены в миг движения друг к другу. На наших глазах они — так видел это сам художник — «сливаются в некоего живописного идола». Благодаря белому фону фигуры словно выпадают из холста. «Эмоции», окрашиваясь разными цветами, превращаются в крик.

«Формальное» письмо прочно входит в творчество художника. Передать эмоции цветом и формой изображенного объекта, вывернуть чувственный мир наизнанку, при этом обходясь минимальными образными средствами, становится главной его задачей.

С течением времени картины Элия Белютина наполняются различными мотивами, но при этом становятся ещё менее предметными. В работах позднего периода преобладает тяготение к декоративности.