В XIX веке люди приписывали электричеству чудодейственную силу. Его считали едва ли не источником жизненной энергии. Током лечили от мигрени, от слепоты и бессонницы, от суставных болей и даже от импотенции. Чтобы заниматься подобной практикой медицинская лицензия не требовалась, «доктору» достаточно было всего лишь иметь электрогенератор.

Один из владельцев такого электрокабинета, американский механик итальянского происхождения Антонио Меуччи случайно изобрел телефонную связь. Однажды во время процедуры он подсоединил провода к губам пациента, а сам ушел в соседнюю комнату, чтобы отрегулировать работу генератора. В какой-то момент пациент начал кричать, и Меуччи услышал его крик так хорошо, будто стоял рядом. После этого случая Меуччи завершил работу в медицине, но продолжил экспериментировать с аппаратом.

В 1860 году он опубликовал сообщение в газете, что изобрел «звук, бегущий по проводам» — телектрофон (Telectrophon). Но на регистрацию патента у изобретателя не хватило средств. Все чертежи он за небольшие деньги передал компании «Вестерн юнион», которая обещала ему помочь с патентом, но в итоге руководство компании слово не сдержало. В 1876 году патент получил работавший под патронажем «Вестерн юнион» Александр Грэхем Белл. Несколько лет Антонио Меуччи судился с Беллом и «Вестерн юнион», но безрезультатно. Только в 2002 году конгресс США официально признал итальянца настоящим изобретателем телефонной связи.

Значительный вклад в усовершенствование телефона внес знаменитый Томас Эдисон, который доработал микрофон устройства. Он же придумал начинать разговор со слова «алло», то есть hello — «здравствуйте» по-английски.

В России телефонная связь начала работать с 1881 года. Самый простой аппарат обходился владельцу в 30-70 рублей, что составляло месячную зарплату среднего чиновника. Абонентская плата составляла 250 рублей в год — на эти деньги можно было почти на год арендовать небольшую квартиру в столице. Двух абонентов соединяла телефонистка с помощью коммутатора. На одно соединение отводилось восемь секунд. За это время телефонистка должна была принять вызов и понять, в какое из доступных абонентских гнезд нужно воткнуть шнур, чтобы соединить абонентов. Когда разговор заканчивался, абонент вращал ручку на аппарате. В это время на коммутаторе реагировал отбойный клапан, служивший для телефонистки знаком, что соединение можно прерывать.

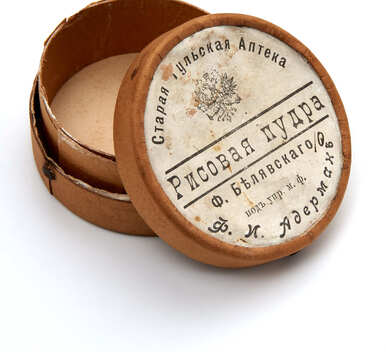

В экспозиции «Старая тульская аптека» представлен телефон, изготовленный в Германии в 1930-х годах. Впервые такие аппараты появились в 1890-х годах в США вместе с автоматическими телефонными станциями. В России подобные станции стали массово использоваться только в конце 1920-х годов.