Первые булавы появились еще в каменном веке. Тогда оружие изготавливали из крепкой палки и прикрепленного к ее концу булыжника. В эпоху бронзы булыжник заменили металлическим навершием — его чаще всего отливали в форме шара. В Средние века это оружие было популярно на Ближнем Востоке и в Индии. К этому времени булавы получили заостренные шипы, против которых были бессильны любые доспехи.

На Руси впервые булаву стали применять в XI веке. Пустое пространство внутри полого навершия заполняли камешками и шариками — они усиливали удар из-за движения по инерции. В Волжской Булгарии булавы появились в XI веке, но наибольшее распространение получили в XII–XIII веках. Это оружие использовали и знатные, и простые воины.

В длину булава была от 50 до 80 сантиметров, а масса навершия составляла в среднем 300 граммов. Оружием можно было наносить удары по противнику в любых направлениях, в отличие от, например, топора. В свое время булаву применяла как пехота, так и кавалерия. Причем вооружение для всадников делали больше и тяжелее.

В сравнении с другими типами оружия у булавы были и серьезные преимущества, и недостатки. Среди плюсов можно выделить то, что владению булавой обучались быстрее, чем искусству управляться с мечом. Булава, в отличие от боевого топора, никогда не застревала в щитах или доспехах противника. Использовали ее чаще тогда, когда врага нужно было лишь оглушить или взять в плен.

Серьезным же изъяном этого оружия было то, что им нельзя было обороняться от встречных ударов. Поэтому воину дополнительно приходилось использовать щит, доспехи и другие средства ведения боя. Не подходила булава и для наступления строем, ведь требовался внушительный замах.

Когда булаву заменили на другое вооружение, в некоторых странах она стала атрибутом власти. Для царей и императоров ее изготавливали из драгоценных металлов, украшали золотом и множеством самоцветных камней.

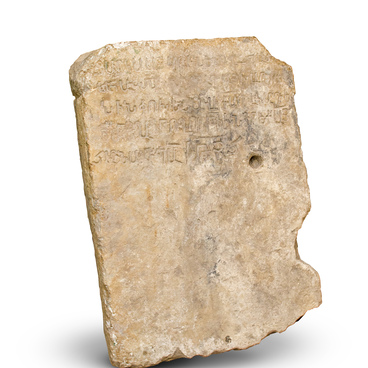

В экспонате из коллекции Булгарского музея-заповедника ударная часть булавы отлита из двух полусфер. Навершие имеет 12 шипов — это пирамидки с тремя или четырьмя гранями.

На Руси впервые булаву стали применять в XI веке. Пустое пространство внутри полого навершия заполняли камешками и шариками — они усиливали удар из-за движения по инерции. В Волжской Булгарии булавы появились в XI веке, но наибольшее распространение получили в XII–XIII веках. Это оружие использовали и знатные, и простые воины.

В длину булава была от 50 до 80 сантиметров, а масса навершия составляла в среднем 300 граммов. Оружием можно было наносить удары по противнику в любых направлениях, в отличие от, например, топора. В свое время булаву применяла как пехота, так и кавалерия. Причем вооружение для всадников делали больше и тяжелее.

В сравнении с другими типами оружия у булавы были и серьезные преимущества, и недостатки. Среди плюсов можно выделить то, что владению булавой обучались быстрее, чем искусству управляться с мечом. Булава, в отличие от боевого топора, никогда не застревала в щитах или доспехах противника. Использовали ее чаще тогда, когда врага нужно было лишь оглушить или взять в плен.

Серьезным же изъяном этого оружия было то, что им нельзя было обороняться от встречных ударов. Поэтому воину дополнительно приходилось использовать щит, доспехи и другие средства ведения боя. Не подходила булава и для наступления строем, ведь требовался внушительный замах.

Когда булаву заменили на другое вооружение, в некоторых странах она стала атрибутом власти. Для царей и императоров ее изготавливали из драгоценных металлов, украшали золотом и множеством самоцветных камней.

В экспонате из коллекции Булгарского музея-заповедника ударная часть булавы отлита из двух полусфер. Навершие имеет 12 шипов — это пирамидки с тремя или четырьмя гранями.