Святитель Филипп — в миру Феодор — происходил из знатного боярского рода Колычёвых, имевших место в Боярской думе и влияние при дворе. Он родился в 1507 году в Москве.

Его отец готовил юношу к государственной службе, а мать подавала пример искренней веры и глубокого благочестия. В итоге приближенный к великому князю Московскому, Василию III, отцу Ивана Грозного, Филипп пробыл при дворе недолго. Осознавая суетность и греховность жизни в Москве, он однажды тайно, не попрощавшись с родными, переоделся в наряд простолюдина и сбежал.

Некоторое время он был пастухом на Онеге, потом постригся в монахи в Соловецком монастыре, а с 1548 года стал его игуменом. В результате энергичной деятельности Филиппа монастырь сделался крупнейшим хозяйственным и культурным центром Северного Поморья.

В 1566 году царь Иван Грозный объявил, что желает видеть Филиппа митрополитом. Филипп отказался принять сан, пока не будет отменена опричнина — одна из реформ государя, которая выражалась в очень жестких карательных и репрессивных мерах. В конце концов соловецкий игумен покорился царской воле и был возведен в митрополиты собором епископов.

На время покаяния Грозного в Кирилло-Белозерском монастыре беззаконие опричнины прекратилось. Но вскоре царь, заподозривший бояр в измене, снова осерчал, и опять начались казни и террор.

Стремясь остановить бессмысленное кровопролитие, Филипп сначала увещевал царя в личных беседах, пытался наставить того на путь истинный. Не преуспев в этом, Филипп выступил с осуждением и обличительными речами публично, в храме, отказался благословить Иоанна и его опричников.

Тогда царем была создана следственная комиссия, и, по ложным показаниям, созван собор для суда над митрополитом. После прочтения приговора и лишения Филиппа сана, он был отправлен в Богоявленский монастырь, где его томили в подвале и подвергали пыткам. 23 декабря 1569 года, во время похода Ивана Грозного в Новгород, Филипп принял мученическую смерть от Малюты Скуратова.

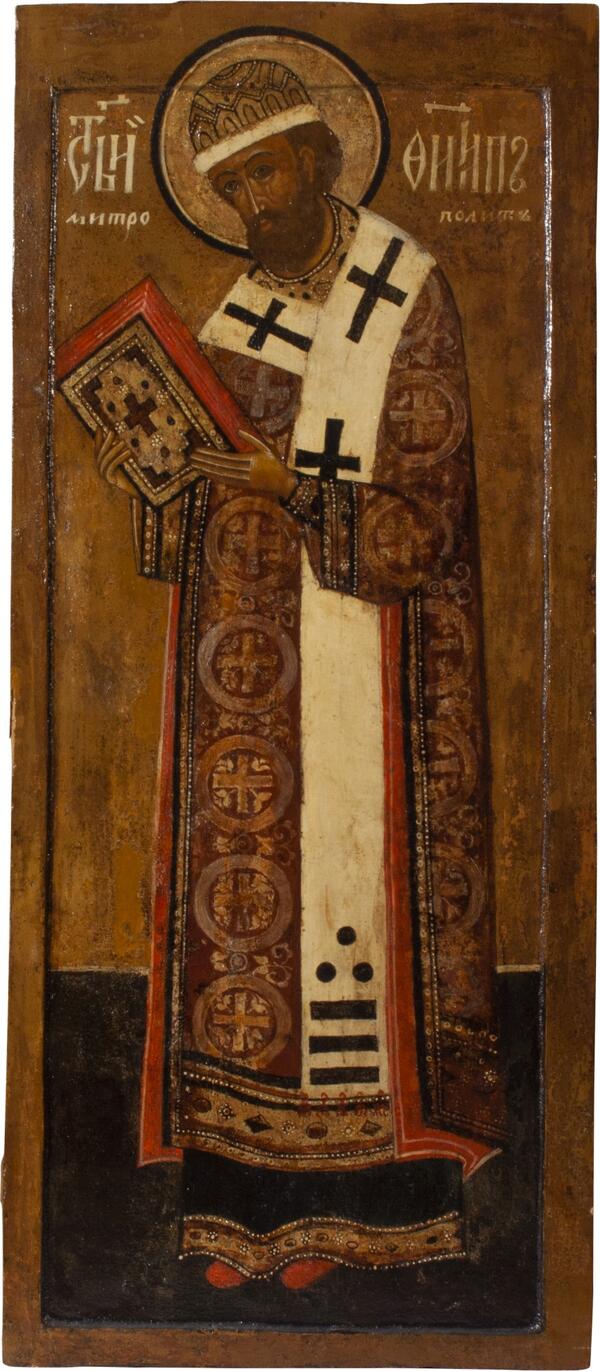

Икона, на которой изображен святитель Филипп, происходит из заброшенного храма села Тучково, расположенного недалеко от Мурома. Она была обретена во время экспедиции Третьяковской галереи в 1965 году.

Его отец готовил юношу к государственной службе, а мать подавала пример искренней веры и глубокого благочестия. В итоге приближенный к великому князю Московскому, Василию III, отцу Ивана Грозного, Филипп пробыл при дворе недолго. Осознавая суетность и греховность жизни в Москве, он однажды тайно, не попрощавшись с родными, переоделся в наряд простолюдина и сбежал.

Некоторое время он был пастухом на Онеге, потом постригся в монахи в Соловецком монастыре, а с 1548 года стал его игуменом. В результате энергичной деятельности Филиппа монастырь сделался крупнейшим хозяйственным и культурным центром Северного Поморья.

В 1566 году царь Иван Грозный объявил, что желает видеть Филиппа митрополитом. Филипп отказался принять сан, пока не будет отменена опричнина — одна из реформ государя, которая выражалась в очень жестких карательных и репрессивных мерах. В конце концов соловецкий игумен покорился царской воле и был возведен в митрополиты собором епископов.

На время покаяния Грозного в Кирилло-Белозерском монастыре беззаконие опричнины прекратилось. Но вскоре царь, заподозривший бояр в измене, снова осерчал, и опять начались казни и террор.

Стремясь остановить бессмысленное кровопролитие, Филипп сначала увещевал царя в личных беседах, пытался наставить того на путь истинный. Не преуспев в этом, Филипп выступил с осуждением и обличительными речами публично, в храме, отказался благословить Иоанна и его опричников.

Тогда царем была создана следственная комиссия, и, по ложным показаниям, созван собор для суда над митрополитом. После прочтения приговора и лишения Филиппа сана, он был отправлен в Богоявленский монастырь, где его томили в подвале и подвергали пыткам. 23 декабря 1569 года, во время похода Ивана Грозного в Новгород, Филипп принял мученическую смерть от Малюты Скуратова.

Икона, на которой изображен святитель Филипп, происходит из заброшенного храма села Тучково, расположенного недалеко от Мурома. Она была обретена во время экспедиции Третьяковской галереи в 1965 году.