Все исследователи считают дольмены погребальными сооружениями. Во многих дольменах находили останки людей, животных с атрибутами ритуальных погребений.

Началом изучения дольменов Кавказа следует считать 1818 год. Тогда географ К. Тауш и француз, служивший в русской армии, Тебу де Мариньи обнаружили и описали в бассейне реки Пшада группу дольменов. Позднее, уже более детально, пшадские дольмены описал директор Керченского музея Антон Бальтазарович Ашик. Первую систематизацию дольменов Кавказа выполнил этнограф-кавказовед Леонид Иванович Лавров. А одним из крупнейших исследователей дольменной культуры считается Владимир Иванович Марковин.

Дольмены до сих пор привлекают внимание исследователей и вызывают у ученых множество вопросов: как и где строители добывали огромные блоки песчаника необходимого размера? Как переносили эти тяжелые блоки к месту возведения дольмена? Какими инструментами обрабатывали каменные блоки? Как добивались точной подгонки блоков? Как наносили выпуклые знаки? Почему такую совершенную технологию не использовали при строительстве домов? Ответов нет — но ученые выдвигают различные гипотезы.

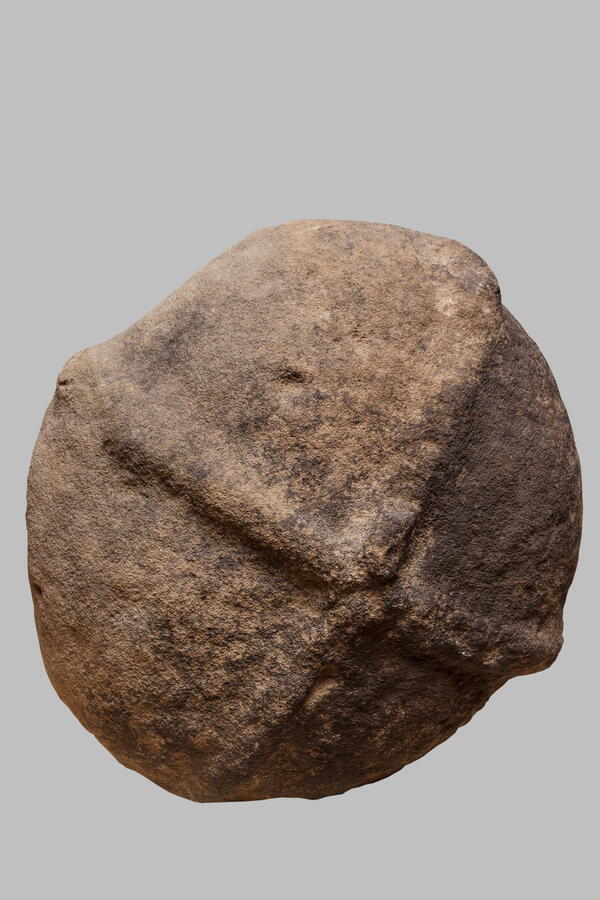

Изучение составных деталей дольмена позволяет исследователям лучше понять, как строились эти сооружения и какую функцию выполняло отверстие в фасадной плите дольмена. В Геленджикском музее хранится коллекция пробок (втулок), которыми древние люди запечатывали отверстия в передних камерах дольменов. Размер каждой пробки уникален: она создавалась для конкретного сооружения и не подходила к другому дольмену. В своем роде это древний «ключ».

Пробка с петроглифом «крест» поступила в музей в 2009 году от руководителя археологической экспедиции Виктора Анатольевича Трифонова. Ее обнаружили в ходе раскопок дольменной группы «Растегаев» в долине реки Ачибс села Возрождение.

Возможно, петроглиф «крест» — символ печати, то есть «запечатывание» входа в иной мир. Подобные изображения на дольменных памятниках Северо-Западного Кавказа встречаются редко. В отличие от строителей египетских пирамид, строители дольменов нечасто украшали свои сооружения.

Началом изучения дольменов Кавказа следует считать 1818 год. Тогда географ К. Тауш и француз, служивший в русской армии, Тебу де Мариньи обнаружили и описали в бассейне реки Пшада группу дольменов. Позднее, уже более детально, пшадские дольмены описал директор Керченского музея Антон Бальтазарович Ашик. Первую систематизацию дольменов Кавказа выполнил этнограф-кавказовед Леонид Иванович Лавров. А одним из крупнейших исследователей дольменной культуры считается Владимир Иванович Марковин.

Дольмены до сих пор привлекают внимание исследователей и вызывают у ученых множество вопросов: как и где строители добывали огромные блоки песчаника необходимого размера? Как переносили эти тяжелые блоки к месту возведения дольмена? Какими инструментами обрабатывали каменные блоки? Как добивались точной подгонки блоков? Как наносили выпуклые знаки? Почему такую совершенную технологию не использовали при строительстве домов? Ответов нет — но ученые выдвигают различные гипотезы.

Изучение составных деталей дольмена позволяет исследователям лучше понять, как строились эти сооружения и какую функцию выполняло отверстие в фасадной плите дольмена. В Геленджикском музее хранится коллекция пробок (втулок), которыми древние люди запечатывали отверстия в передних камерах дольменов. Размер каждой пробки уникален: она создавалась для конкретного сооружения и не подходила к другому дольмену. В своем роде это древний «ключ».

Пробка с петроглифом «крест» поступила в музей в 2009 году от руководителя археологической экспедиции Виктора Анатольевича Трифонова. Ее обнаружили в ходе раскопок дольменной группы «Растегаев» в долине реки Ачибс села Возрождение.

Возможно, петроглиф «крест» — символ печати, то есть «запечатывание» входа в иной мир. Подобные изображения на дольменных памятниках Северо-Западного Кавказа встречаются редко. В отличие от строителей египетских пирамид, строители дольменов нечасто украшали свои сооружения.