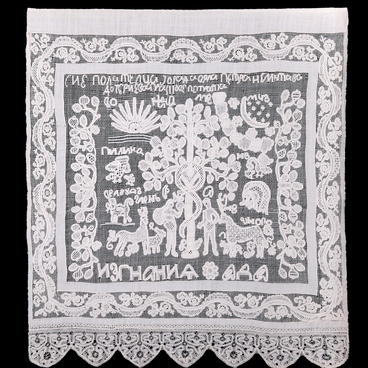

Светец — это выкованная из железа подставка для лучины. На протяжении столетий он был единственным видом освещения крестьянского дома. Такие вещи делались для местного обихода и на широкий рынок не поступали. Светцы использовались не только в крестьянской избе, но и в храмах.

Светец из коллекции народного искусства Русского музея состоит из массивного кольца с приклепанными к нему полосами, на пересечении которых укреплен длинный стержень. Светец устанавливали в корыто с водой. На нем расположены три зажима для лучин в виде бутонов с широкими приплюснутыми чашами и узкими шейками. Два из них на плавно изогнутых «стеблях» симметрично располагаются по сторонам. Общее художественное решение изделия обогащено коваными завитками, закручивающимися в спирали снизу от каждого из трех цветов. Под средним из них размещены две разнообращенные скобы, составляющие «дыньку». «Дынькой» в древнерусской каменной и деревянной архитектуре, а также в народном искусстве XV–XVIII веков называли декоративное украшение столбов, колонок, дверных порталов и оконных наличников в виде различных утолщений, по форме приближающихся к шару или напоминающих дыню.

Представленный светец поступил в Русский музей из государственного Эрмитажа в 1938 году. Ранее он находился в музее Центрального училища технического рисования барона А.Л. Штиглица, для собрания которого был приобретен в 1913 году в антикварном магазине Брайны Мильман. Он находился в Санкт-Петербурге, на Вознесенском проспекте. Известно, что Любовь Дмитриевна Блок (жена поэта Александра Блока) покупала у Брайны Мильман стулья для квартиры на улице Галерной. После революции 1917 года антикварный магазин был закрыт, а вещи были национализированы.

Светец выполнен на высоком художественном уровне. Мастеру удалось создать образ волшебного цветка, тянущегося к солнцу. Как писала Наталья Сергеевна Григорьева, известный исследователь народного искусства, «орнамент нарастает и достигает пышного развития в верхней части, превращаясь в главный декоративный мотив, не лишенный, однако, практического смысла». Грубоватая сила и пластика упругих завитков выразительны, они образуют затейливый узор, напоминающий росчерки пера.

В таких произведениях гармоничность художественного образа сочеталась с великолепным мастерством кузнецов, использовавших различные техники.

Светец из коллекции народного искусства Русского музея состоит из массивного кольца с приклепанными к нему полосами, на пересечении которых укреплен длинный стержень. Светец устанавливали в корыто с водой. На нем расположены три зажима для лучин в виде бутонов с широкими приплюснутыми чашами и узкими шейками. Два из них на плавно изогнутых «стеблях» симметрично располагаются по сторонам. Общее художественное решение изделия обогащено коваными завитками, закручивающимися в спирали снизу от каждого из трех цветов. Под средним из них размещены две разнообращенные скобы, составляющие «дыньку». «Дынькой» в древнерусской каменной и деревянной архитектуре, а также в народном искусстве XV–XVIII веков называли декоративное украшение столбов, колонок, дверных порталов и оконных наличников в виде различных утолщений, по форме приближающихся к шару или напоминающих дыню.

Представленный светец поступил в Русский музей из государственного Эрмитажа в 1938 году. Ранее он находился в музее Центрального училища технического рисования барона А.Л. Штиглица, для собрания которого был приобретен в 1913 году в антикварном магазине Брайны Мильман. Он находился в Санкт-Петербурге, на Вознесенском проспекте. Известно, что Любовь Дмитриевна Блок (жена поэта Александра Блока) покупала у Брайны Мильман стулья для квартиры на улице Галерной. После революции 1917 года антикварный магазин был закрыт, а вещи были национализированы.

Светец выполнен на высоком художественном уровне. Мастеру удалось создать образ волшебного цветка, тянущегося к солнцу. Как писала Наталья Сергеевна Григорьева, известный исследователь народного искусства, «орнамент нарастает и достигает пышного развития в верхней части, превращаясь в главный декоративный мотив, не лишенный, однако, практического смысла». Грубоватая сила и пластика упругих завитков выразительны, они образуют затейливый узор, напоминающий росчерки пера.

В таких произведениях гармоничность художественного образа сочеталась с великолепным мастерством кузнецов, использовавших различные техники.