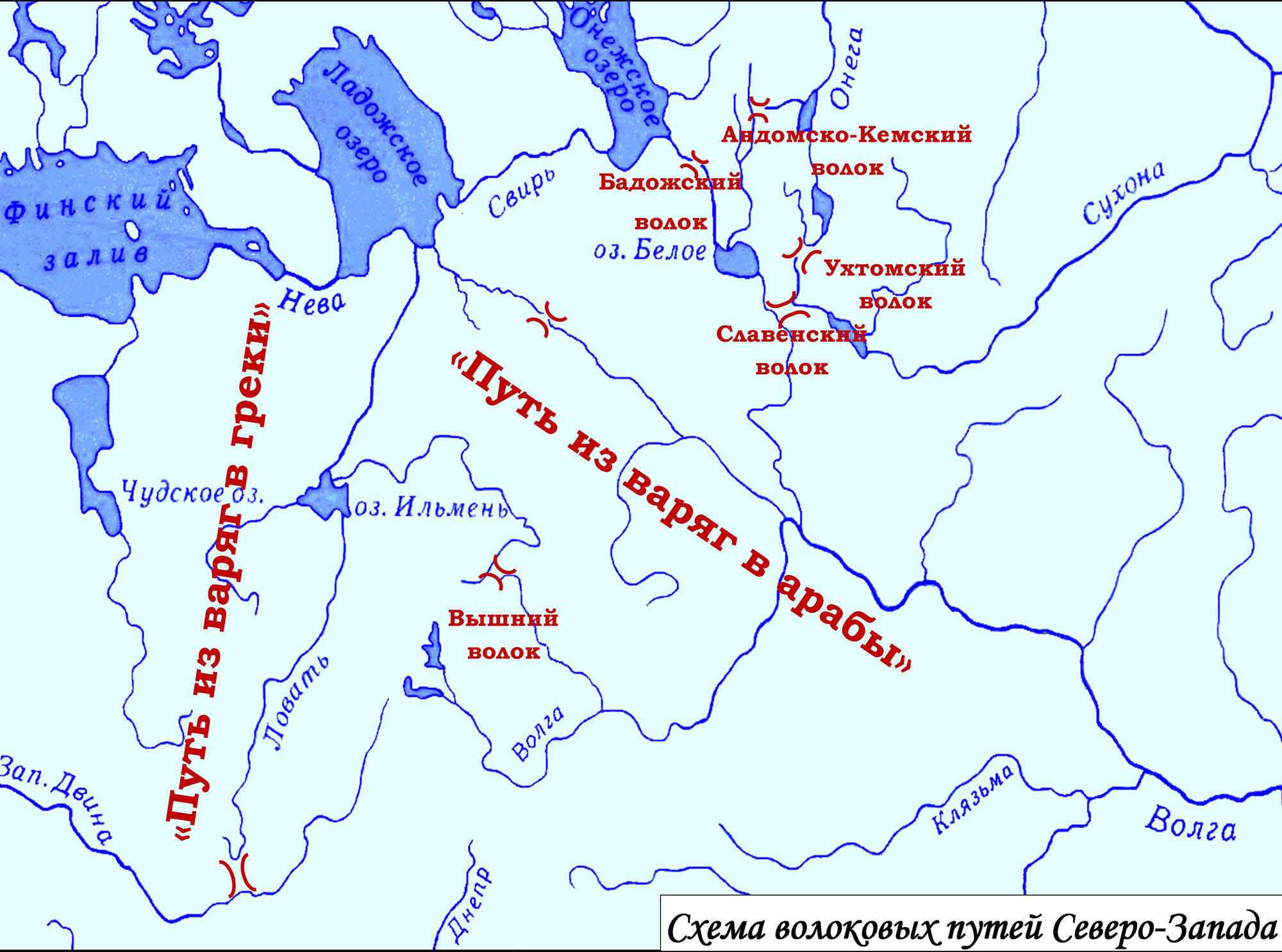

Для средневекового путешественника территория Русского Севера представляла собой труднопроходимые, а зачастую непроходимые вовсе, леса и болота. Сухопутные дороги большой протяженности появились здесь лишь в XVI веке, но плыть по воде или ездить по санному зимнику было удобнее и быстрее, чем покрывать расстояния верхом либо на колесном транспорте. Через Белое озеро в средние века и позднее проходило несколько важнейших водных путей.

Водный путь из Белого озера по Ковже и Вытегре в Онежское озеро и далее по Свири в Ладожское озеро, повторяющий современный маршрут Волго-Балтийского пути, по данным археологических раскопок существовал уже в Х веке. Первооткрывателями этого пути были, вероятно, новгородцы, продвинувшиеся по Вытегре к низовьям Кемы. Этот путь был известен и скандинавам, о чем говорят находки скандинавских вещей на Кеме — притоке Ковжи.

Вторым важнейшим водным путем, проходившим через Белое озеро, был путь на Волгу. Это единственная северная водная артерия, движение по которой засвидетельствовано в «Повести временных лет». Она упомянута в летописной статье 1071 года, рассказывающей о выступлении волхвов во время неурожая в Ростово-Суздальской земле. Путь по Шексне был известен с глубокой древности, задолго до появления славян на Верхней Волге. Не позднее второй половины IX века он уже составлял часть великого Волжского пути, который соединял страны Халифата со Скандинавией, и пережил свой расцвет в IX–X веках. В конце X столетия Волжский путь перестал быть каналом международной торговли, но движение по Шексне продолжилось. Шексна по-прежнему служила мостом между Севером и центральными районами Руси.

Также через Белое озеро проходили водные пути на Север и Северо-Восток — на Онегу, Сухону и Северную Двину. Путь к верховьям Онеги вел по Ухтоме, впадающей в Белое озеро, к Волоцкому озеру и далее волоком в озеро Долгое, из которого вытекает другая Ухтома, приток Модлоны.

В русском языке термин «волок» происходит от слова «волочить», то есть тащить. На участках суши, между реками или озёрами, в старину существовали пути, по которым корабли посуху перетаскивали из одного водоёма в другой. В писцовой книге 1585 года упомянут «старый волок» (он же «Красный волок») между двумя Ухтомами — белозерской и вожеозерской. По данным археологических раскопок данный путь был проложен не позднее начала XI века.

Первое упоминание о Волоке Славенском относится к 1389 году. По данным археологических исследований он был проложен в начале XI века белозерцами, захоронения которых были обнаружены в могильнике Нефедьево. Через Волок Славенский ввозились на восток западноевропейские монеты, стеклянные бусы и прочие предметы импорта.

Водный путь из Белого озера по Ковже и Вытегре в Онежское озеро и далее по Свири в Ладожское озеро, повторяющий современный маршрут Волго-Балтийского пути, по данным археологических раскопок существовал уже в Х веке. Первооткрывателями этого пути были, вероятно, новгородцы, продвинувшиеся по Вытегре к низовьям Кемы. Этот путь был известен и скандинавам, о чем говорят находки скандинавских вещей на Кеме — притоке Ковжи.

Вторым важнейшим водным путем, проходившим через Белое озеро, был путь на Волгу. Это единственная северная водная артерия, движение по которой засвидетельствовано в «Повести временных лет». Она упомянута в летописной статье 1071 года, рассказывающей о выступлении волхвов во время неурожая в Ростово-Суздальской земле. Путь по Шексне был известен с глубокой древности, задолго до появления славян на Верхней Волге. Не позднее второй половины IX века он уже составлял часть великого Волжского пути, который соединял страны Халифата со Скандинавией, и пережил свой расцвет в IX–X веках. В конце X столетия Волжский путь перестал быть каналом международной торговли, но движение по Шексне продолжилось. Шексна по-прежнему служила мостом между Севером и центральными районами Руси.

Также через Белое озеро проходили водные пути на Север и Северо-Восток — на Онегу, Сухону и Северную Двину. Путь к верховьям Онеги вел по Ухтоме, впадающей в Белое озеро, к Волоцкому озеру и далее волоком в озеро Долгое, из которого вытекает другая Ухтома, приток Модлоны.

В русском языке термин «волок» происходит от слова «волочить», то есть тащить. На участках суши, между реками или озёрами, в старину существовали пути, по которым корабли посуху перетаскивали из одного водоёма в другой. В писцовой книге 1585 года упомянут «старый волок» (он же «Красный волок») между двумя Ухтомами — белозерской и вожеозерской. По данным археологических раскопок данный путь был проложен не позднее начала XI века.

Первое упоминание о Волоке Славенском относится к 1389 году. По данным археологических исследований он был проложен в начале XI века белозерцами, захоронения которых были обнаружены в могильнике Нефедьево. Через Волок Славенский ввозились на восток западноевропейские монеты, стеклянные бусы и прочие предметы импорта.