В постоянной экспозиции музейно-выставочного центра Арзамасского района представлена работа Н.А. Галочкина «Село Ковакса».

Перед зрителем — зимний пейзаж в лучах заходящего солнца. В центре картины — церковь со светом в окнах. Вероятно, идет служба. В каждом штрихе карандашом ощущается крепкий мороз: неподвижные деревья, скованные инеем, прямой столб дыма из печных труб жилых домов, люди, торопящиеся на вечерню.

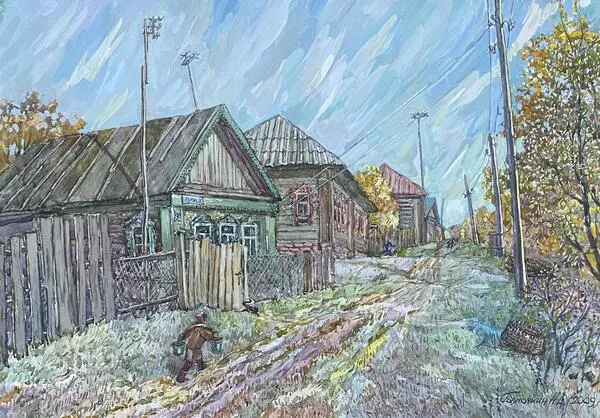

Согласно преданиям, бытующим среди местных жителей, первыми коваксянами были выходцы из села Туманова, которые в середине XVIII века поселились в лесу около озера Зерина. Поселение назвали по речке Коваксе. По другим преданиям, первые поселенцы на речке Коваксе появились в 1679 году и также были уроженцами села Туманова. Так как поселение возникло в глухом лесу среди болот, называлось оно сначала Пеньки и только с XVIII века стало называться Коваксой.

К началу XX века село Ковакса было одним из самых богатых сел в округе. Там постоянно действовала сельская ярмарка. Крестьяне занимались отхожими промыслами, многие уезжали в Сибирь на золотые прииски.

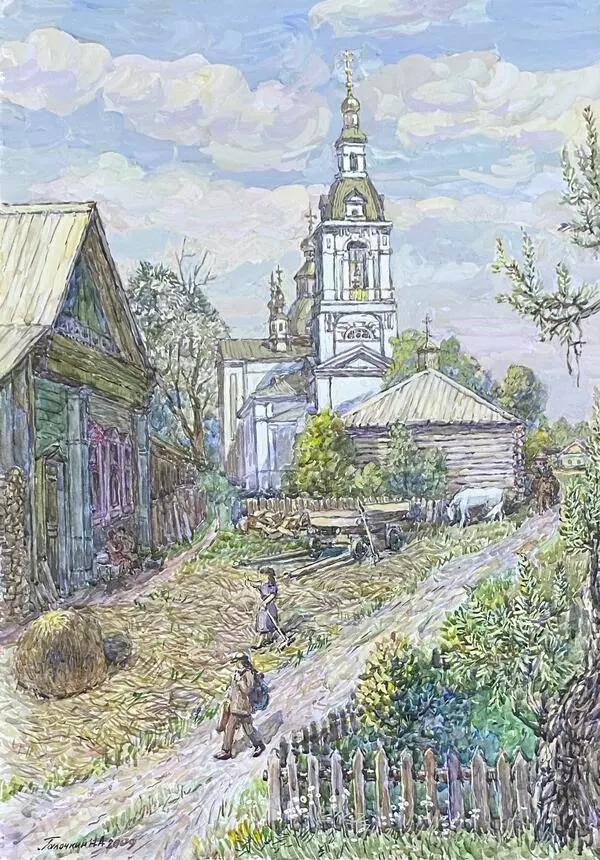

В селе была деревянная церковь, которая в последствии сгорела. И уже в середине XIX века была построена новая каменная церковь Николая Чудотворца, сохранившаяся и сегодня.

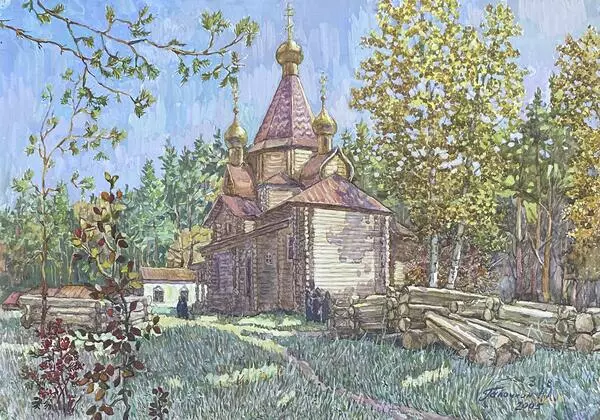

В селе жили старообрядцы разных толков («австрийцы», «беспоповцы», «отписные» и другие). У старообрядцев были свои две деревянные церкви и один молитвенный дом, построенный в начале XX века. в начале 30-х гг. обе церкви и молитвенный дом были разрушены.

В лесу жил и имел приход архимандрит Сафроний, который поселился в этих местах в 1910 году, он пользовался большим уважением у верующих. Могила его сохранилась до сих пор.

При церкви в селе имелась 4-хклассная церковноприходская школа. Медицинским обслуживанием занимался сельский лекарь. В предвоенные годы церковь закрыли, и какое-то время в ней располагалась машинно-тракторная станция, затем склад, потом — сельское потребительское общество и даже школьный тир. Долгое время этот величественный памятник архитектуры пустовал, ветшал, а в 2002 году упали купол с крестом и шпиль на колокольне.

О восстановлении храма ходили только разговоры, но с октября 2014 года силами местных жителей и инициативной группы была проделана огромная работа: на пожертвования были приобретены стройматериалы, заказаны окна, изготовлены двери, нанята бригада для производства работ, а самым главным результатом всего этого стала установка купола и креста.

Перед зрителем — зимний пейзаж в лучах заходящего солнца. В центре картины — церковь со светом в окнах. Вероятно, идет служба. В каждом штрихе карандашом ощущается крепкий мороз: неподвижные деревья, скованные инеем, прямой столб дыма из печных труб жилых домов, люди, торопящиеся на вечерню.

Согласно преданиям, бытующим среди местных жителей, первыми коваксянами были выходцы из села Туманова, которые в середине XVIII века поселились в лесу около озера Зерина. Поселение назвали по речке Коваксе. По другим преданиям, первые поселенцы на речке Коваксе появились в 1679 году и также были уроженцами села Туманова. Так как поселение возникло в глухом лесу среди болот, называлось оно сначала Пеньки и только с XVIII века стало называться Коваксой.

К началу XX века село Ковакса было одним из самых богатых сел в округе. Там постоянно действовала сельская ярмарка. Крестьяне занимались отхожими промыслами, многие уезжали в Сибирь на золотые прииски.

В селе была деревянная церковь, которая в последствии сгорела. И уже в середине XIX века была построена новая каменная церковь Николая Чудотворца, сохранившаяся и сегодня.

В селе жили старообрядцы разных толков («австрийцы», «беспоповцы», «отписные» и другие). У старообрядцев были свои две деревянные церкви и один молитвенный дом, построенный в начале XX века. в начале 30-х гг. обе церкви и молитвенный дом были разрушены.

В лесу жил и имел приход архимандрит Сафроний, который поселился в этих местах в 1910 году, он пользовался большим уважением у верующих. Могила его сохранилась до сих пор.

При церкви в селе имелась 4-хклассная церковноприходская школа. Медицинским обслуживанием занимался сельский лекарь. В предвоенные годы церковь закрыли, и какое-то время в ней располагалась машинно-тракторная станция, затем склад, потом — сельское потребительское общество и даже школьный тир. Долгое время этот величественный памятник архитектуры пустовал, ветшал, а в 2002 году упали купол с крестом и шпиль на колокольне.

О восстановлении храма ходили только разговоры, но с октября 2014 года силами местных жителей и инициативной группы была проделана огромная работа: на пожертвования были приобретены стройматериалы, заказаны окна, изготовлены двери, нанята бригада для производства работ, а самым главным результатом всего этого стала установка купола и креста.