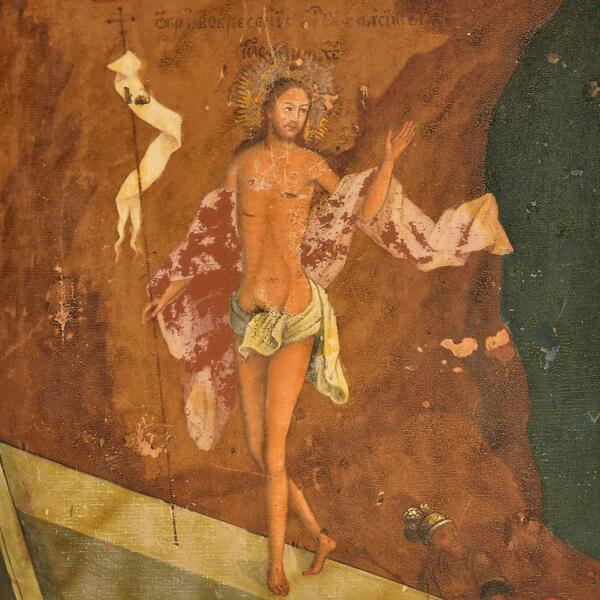

В экспозиции Архиерейского дома представлен иконописный образ Иисуса Христа. Неизвестный художник создал его в 1759 году: дата указана на доске в нижнем правом углу.

В центральной части иконы — так называемом среднике — автор изобразил самого Христа в полный рост, на фоне охристо-коричневой горной пещеры и темного пространства справа от нее. Фигура Спасителя возвышается над раскрытой прямоугольной гробницей, написанной в серо-зеленых тонах. Голову Христа окружает сияющий нимб.

Иисус одет в серо-голубую набедренную повязку, его спину прикрывает накидка-гиматий красного цвета: местами слой масляной краски на ней не сохранился. Левую руку Спаситель отвел в сторону, в правой сжимает длинное тонкое древко знамени с изображением креста. Узкое белое полотнище разделяется в нижней части на две треугольные части — так называемые косицы. Слева от гробницы видны фигуры полулежащих воинов в доспехах. По краям средник окаймлен прямоугольной однотонной рамкой болотно-зеленого оттенка.

В православной иконописной традиции образы воскресшего Христа очень долго отсутствовали. Священнослужители полагали, что нельзя изобразить на доске или холсте чудо воскресения — таинственное, недоступное человеческому разуму событие, о котором умолчали даже евангелисты. Поэтому церковь осуждала любые попытки создать подобный образ. Его заменяла икона «Сошествие во ад», которую связывали с праздником Пасхи: на ней Христос изображен в аду, куда спустился, чтобы объявить грешникам о божественном прощении.

Согласно Евангелию, Спаситель вернулся в мир живых на третий день после казни. Христа писали либо парящим над гробницей, либо покидающим пещеру, где его погребли. В Новом Завете упоминается, что тело Иисуса после казни охраняли стражники, к нему никого не подпускали. На иконах принято было изображать и их тоже: чаще всего на таких образах воины лежат на земле, потрясенные тем, что Христос воскрес, а иногда — убегают в ужасе. Порой Спасителя писали в белом одеянии, которое символизировало чистоту и безгрешность, а рядом с ним изображали двух ангелов — свидетелей чудесного воскресения.

В центральной части иконы — так называемом среднике — автор изобразил самого Христа в полный рост, на фоне охристо-коричневой горной пещеры и темного пространства справа от нее. Фигура Спасителя возвышается над раскрытой прямоугольной гробницей, написанной в серо-зеленых тонах. Голову Христа окружает сияющий нимб.

Иисус одет в серо-голубую набедренную повязку, его спину прикрывает накидка-гиматий красного цвета: местами слой масляной краски на ней не сохранился. Левую руку Спаситель отвел в сторону, в правой сжимает длинное тонкое древко знамени с изображением креста. Узкое белое полотнище разделяется в нижней части на две треугольные части — так называемые косицы. Слева от гробницы видны фигуры полулежащих воинов в доспехах. По краям средник окаймлен прямоугольной однотонной рамкой болотно-зеленого оттенка.

В православной иконописной традиции образы воскресшего Христа очень долго отсутствовали. Священнослужители полагали, что нельзя изобразить на доске или холсте чудо воскресения — таинственное, недоступное человеческому разуму событие, о котором умолчали даже евангелисты. Поэтому церковь осуждала любые попытки создать подобный образ. Его заменяла икона «Сошествие во ад», которую связывали с праздником Пасхи: на ней Христос изображен в аду, куда спустился, чтобы объявить грешникам о божественном прощении.

Согласно Евангелию, Спаситель вернулся в мир живых на третий день после казни. Христа писали либо парящим над гробницей, либо покидающим пещеру, где его погребли. В Новом Завете упоминается, что тело Иисуса после казни охраняли стражники, к нему никого не подпускали. На иконах принято было изображать и их тоже: чаще всего на таких образах воины лежат на земле, потрясенные тем, что Христос воскрес, а иногда — убегают в ужасе. Порой Спасителя писали в белом одеянии, которое символизировало чистоту и безгрешность, а рядом с ним изображали двух ангелов — свидетелей чудесного воскресения.