Шлак — это побочный продукт, отходы от производства металла. Металлургический шлак остается ценным, а иногда единственным источником для изучения технологий работы с железом в VII–XIII веках. В отличие от готовых металлических изделий, которые люди могли привозить из других регионов, шлак всегда оставался на месте производства и был достоверным свидетелем локальных работ.

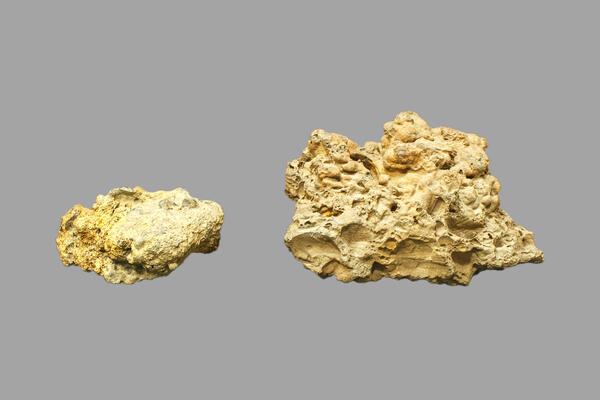

В Чепецком бассейне сохранилось более 200 памятников культуры финно-угорских племен, предков северных удмуртов. Наибольшее количество ценных исторических предметов, сооружений и материалов находят в средневековых городищах. Фрагменты шлака из экспозиции Глазовского краеведческого музея найдены во время раскопок на средневековом городище Весьякар. Они указывают на то, что у жителей Весьякара было хорошо развито металлургическое производство.

Шлаки чаще всего находят вблизи металлургических горнов и производственных мастерских. По ним определяют роль черной металлургии в хозяйстве и источники рудного сырья. Производство и обработка металлов в раннем Средневековье были очень сложным занятием на всех этапах, от добычи бурых болотных руд, лимонитов, до процесса обработки железа. Лимониты обладали низким качеством, но залегали близко к поверхности земли, поэтому их активно разрабатывали кустарным способом.

Поиском руды занимались рудознатцы. Они определяли руду по народным приметам и с помощью специального инструмента — заостренного кола. Рудознатцы втыкали его в землю, оценивали звук, с которым он входил в породу, а затем и ее саму, приставшую к колу. Могли даже попробовать землю — кисловатый привкус был сигналом к действию: на этом месте снимали дерн и находили рудный слой толщиной от 8 до 35 см.

Руду «выветривали», просушивали в течение месяца. Затем ее дробили, обжигали, просеивали и промывали, освобождая от пустой породы. Только после этого ее помещали в печь домницу, перемежая слои руды со слоями древесного угля. Варка железа проходила сыродутным способом: воздух нагнетали с помощью мехов. Полученный ком железа, крицу, тщательно проковывали, «выжимая» из него весь оставшийся шлак.

В Чепецком бассейне сохранилось более 200 памятников культуры финно-угорских племен, предков северных удмуртов. Наибольшее количество ценных исторических предметов, сооружений и материалов находят в средневековых городищах. Фрагменты шлака из экспозиции Глазовского краеведческого музея найдены во время раскопок на средневековом городище Весьякар. Они указывают на то, что у жителей Весьякара было хорошо развито металлургическое производство.

Шлаки чаще всего находят вблизи металлургических горнов и производственных мастерских. По ним определяют роль черной металлургии в хозяйстве и источники рудного сырья. Производство и обработка металлов в раннем Средневековье были очень сложным занятием на всех этапах, от добычи бурых болотных руд, лимонитов, до процесса обработки железа. Лимониты обладали низким качеством, но залегали близко к поверхности земли, поэтому их активно разрабатывали кустарным способом.

Поиском руды занимались рудознатцы. Они определяли руду по народным приметам и с помощью специального инструмента — заостренного кола. Рудознатцы втыкали его в землю, оценивали звук, с которым он входил в породу, а затем и ее саму, приставшую к колу. Могли даже попробовать землю — кисловатый привкус был сигналом к действию: на этом месте снимали дерн и находили рудный слой толщиной от 8 до 35 см.

Руду «выветривали», просушивали в течение месяца. Затем ее дробили, обжигали, просеивали и промывали, освобождая от пустой породы. Только после этого ее помещали в печь домницу, перемежая слои руды со слоями древесного угля. Варка железа проходила сыродутным способом: воздух нагнетали с помощью мехов. Полученный ком железа, крицу, тщательно проковывали, «выжимая» из него весь оставшийся шлак.