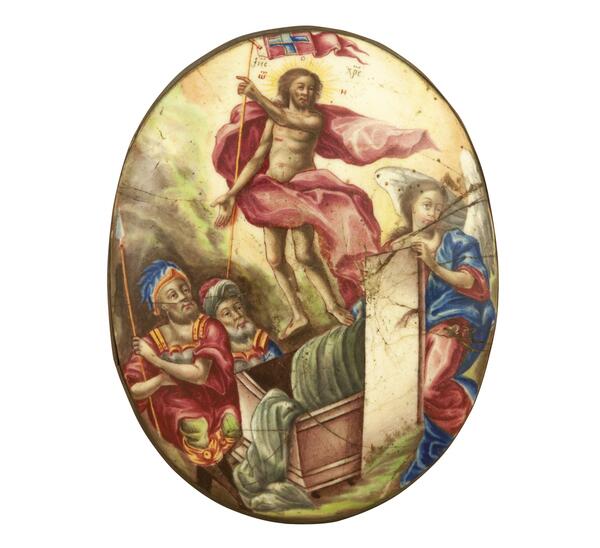

Небольшая икона «Воскресение Господне» выполнена в технике живописной эмали. Она происходит из усадьбы Зубриловки знаменитого княжеского рода Голицыных-Прозоровских. Владельцы имения увлекались искусством в целом и живописной эмалью в частности, покупая декорированные ею предметы для своей Спасо-Преображенской церкви.

Исследователи полагают, что когда-то икона не имела самостоятельного значения, а была дробницей (то есть фрагментом, вставкой) драгоценного оклада несохранившегося Евангелия. Традиционный способ оформления священных книг подразумевал обычно серебряную обложку ювелирной чеканки или гравировки, инкрустированную камнями, жемчугом, содержащую выполненные в эмали библейские сюжеты или образы святых.

Техника создания различных видов эмали была издревле известна на Руси, куда пришла из Византии. Эмаль — непрозрачная стекловидная масса — наносится в несколько слоев на лицевую и в один слой на обратную стороны выпуклой медной пластинки. Обжиг при температуре до 800 градусов прочно сплавляет эмаль с металлом, образуя ровную блестящую поверхность — основу для живописи.

Роспись пластинки производится огнеупорными красками. Причем сначала наносятся тугоплавкие краски, затем — легкоплавкие, что учитывается при каждой последующей температурной обработке. При создании сложной многоцветной композиции пластинка обжигается до семи раз.

Основными центрами по созданию живописных эмалей считались Москва, Ростов Великий и Сольвычегодск. Промысел ориентировался на самые разнообразные вкусы заказчика — от высшего духовенства до горожанина и сельского жителя.

С середины XVII века эмаль стала неотъемлемой частью убранства предметов церковного обихода и светских вещей. Тогда же приобрела популярность миниатюра на эмали. Богатая цветовая палитра, яркие, никогда не тускнеющие краски, блестящая гладкая поверхность сделали эмаль незаменимой техникой для украшения различных предметов.

Автор иконы на эмали из собрания Радищевского музея неизвестен. Возможно, работа была выполнена в одной из ювелирных мастерских Москвы. Свободная пластика фигур, профессиональное построение композиции, тонкая проработка колорита, основанного на сочетании кобальта, пурпура, розового, желтого, зеленого и охристого цветов, — во всем этом чувствуется рука опытного художника.

Исследователи полагают, что когда-то икона не имела самостоятельного значения, а была дробницей (то есть фрагментом, вставкой) драгоценного оклада несохранившегося Евангелия. Традиционный способ оформления священных книг подразумевал обычно серебряную обложку ювелирной чеканки или гравировки, инкрустированную камнями, жемчугом, содержащую выполненные в эмали библейские сюжеты или образы святых.

Техника создания различных видов эмали была издревле известна на Руси, куда пришла из Византии. Эмаль — непрозрачная стекловидная масса — наносится в несколько слоев на лицевую и в один слой на обратную стороны выпуклой медной пластинки. Обжиг при температуре до 800 градусов прочно сплавляет эмаль с металлом, образуя ровную блестящую поверхность — основу для живописи.

Роспись пластинки производится огнеупорными красками. Причем сначала наносятся тугоплавкие краски, затем — легкоплавкие, что учитывается при каждой последующей температурной обработке. При создании сложной многоцветной композиции пластинка обжигается до семи раз.

Основными центрами по созданию живописных эмалей считались Москва, Ростов Великий и Сольвычегодск. Промысел ориентировался на самые разнообразные вкусы заказчика — от высшего духовенства до горожанина и сельского жителя.

С середины XVII века эмаль стала неотъемлемой частью убранства предметов церковного обихода и светских вещей. Тогда же приобрела популярность миниатюра на эмали. Богатая цветовая палитра, яркие, никогда не тускнеющие краски, блестящая гладкая поверхность сделали эмаль незаменимой техникой для украшения различных предметов.

Автор иконы на эмали из собрания Радищевского музея неизвестен. Возможно, работа была выполнена в одной из ювелирных мастерских Москвы. Свободная пластика фигур, профессиональное построение композиции, тонкая проработка колорита, основанного на сочетании кобальта, пурпура, розового, желтого, зеленого и охристого цветов, — во всем этом чувствуется рука опытного художника.