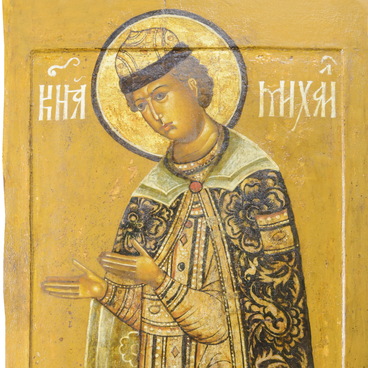

Образ преподобного Симеона Столпника попал в саратовский Радищевский музей в результате десятилетней работы по изысканию и собиранию предметов художественно-церковного искусства. Работа велась с 1967 года и позволила пополнить выставочные коллекции значительным количеством интереснейших произведений, принадлежащих большим православным храмам и маленьким старообрядческим моленным Саратовского Поволжья.

Приверженность «старой вере» была характерной чертой духовной жизни Саратовской губернии с самого начала заселения края. На протяжении последующих столетий на местных землях образовывались скиты и поселения ревнителей древнего благочестия, которые к XVIII веку выросли до центров всероссийского масштаба. Такими были богатейшие Иргизские старообрядческие монастыри на левом берегу Волги или черемшанское пустынножительство — комплекс мужских, женских монастырей и скитов.

Старообрядцы собирали и чтили древние памятники, в их церквях и моленных оказались сосредоточены коллекции икон старого письма и древних религиозных рукописей. Среди особо уважаемых ими святых был Симеон Столпник.

Этот сирийский христианский монах, ставший основоположником новой формы аскезы — столпничества, родился в середине IV века на границе с Киликией. Однажды в детстве он зашел в храм и был поражен пением заповедей. Тогда Симеон оставил работу пастуха и отправился в один из монастырей неподалеку. Там он начал усердствовать в истязании плоти. Например, однажды он обмотал свое тело грубой веревкой. В итоге его раны начали так сильно гноиться, что другие монахи очень жаловались на вонь и падающих с Симеона червей.

В итоге святой нашел свой способ послушания и службы — он уединился в сирийскую пустыню, где построил столп высотой в несколько метров, на котором провел следующие 37 лет в посте и молитве. Благодаря своему подвигу он получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни.

О том, что икона принадлежала староверам, сообщает надпись на обратной стороне работы. Однако в какой именно саратовской моленной — домашней церкви — бытовал этот образ до поступления в музей, неизвестно; также трудно сказать, для какого места в храме он был предназначен. Традиционно фигуры столпников размещались на гранях столпов, но в XVII веке достаточно часто встречаются подобные иконы и в составе главных рядов иконостаса, сохраняя вытянутую форму, заданную изображением святого на высоком столпе.

Приверженность «старой вере» была характерной чертой духовной жизни Саратовской губернии с самого начала заселения края. На протяжении последующих столетий на местных землях образовывались скиты и поселения ревнителей древнего благочестия, которые к XVIII веку выросли до центров всероссийского масштаба. Такими были богатейшие Иргизские старообрядческие монастыри на левом берегу Волги или черемшанское пустынножительство — комплекс мужских, женских монастырей и скитов.

Старообрядцы собирали и чтили древние памятники, в их церквях и моленных оказались сосредоточены коллекции икон старого письма и древних религиозных рукописей. Среди особо уважаемых ими святых был Симеон Столпник.

Этот сирийский христианский монах, ставший основоположником новой формы аскезы — столпничества, родился в середине IV века на границе с Киликией. Однажды в детстве он зашел в храм и был поражен пением заповедей. Тогда Симеон оставил работу пастуха и отправился в один из монастырей неподалеку. Там он начал усердствовать в истязании плоти. Например, однажды он обмотал свое тело грубой веревкой. В итоге его раны начали так сильно гноиться, что другие монахи очень жаловались на вонь и падающих с Симеона червей.

В итоге святой нашел свой способ послушания и службы — он уединился в сирийскую пустыню, где построил столп высотой в несколько метров, на котором провел следующие 37 лет в посте и молитве. Благодаря своему подвигу он получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни.

О том, что икона принадлежала староверам, сообщает надпись на обратной стороне работы. Однако в какой именно саратовской моленной — домашней церкви — бытовал этот образ до поступления в музей, неизвестно; также трудно сказать, для какого места в храме он был предназначен. Традиционно фигуры столпников размещались на гранях столпов, но в XVII веке достаточно часто встречаются подобные иконы и в составе главных рядов иконостаса, сохраняя вытянутую форму, заданную изображением святого на высоком столпе.