С середины XIX столетия в городе Козьмодемьянске каждый год работала лесная ярмарка. Основными покупателями и продавцами на ней были купцы из крупных поволжских городов: Царицына (современного Волгограда), Астрахани, Казани, Симбирска (современного Ульяновска), Самары, Саратова. Часть соснового леса продавали в Московскую и Рязанскую губернии. Местные жители в торгах участвовали редко.

Эта ярмарка считалась второй в России по обороту древесины и уступала только Архангельской. Число ее участников колебалось от 30 до 50 тысяч человек — для сравнения, население самого Козьмодемьянска составляло всего около 5000 жителей. Денежный оборот ярмарки составлял от пяти до шести миллионов рублей каждый год.

Торги обычно открывались в конце мая и работали от четырех до семи недель. Даты могли меняться в зависимости от уровня воды в реках: большую часть товара доставляли в Козьмодемьянск по воде.

До 1893 года ярмарка работала неофициально, затем на нее выдали государственное разрешение. К 1909-му количество продавцов и покупателей выросло настолько, что время работы увеличили до двух месяцев.

Около 80% всей древесины, которая продавалась в Козьмодемьянске в 1900-х годах, составляли еловые и пихтовые бревна. Большую их часть заготавливали в Костромской, Нижегородской и Вологодской губерниях. Затем бревна сплавляли на ярмарку по реке Ветлуге и ее притокам. Такой способ перевозки считался самым дешевым. Например, доставка от Саратова до Козьмодемьянска обходилась всего в 20 копеек за одно бревно.

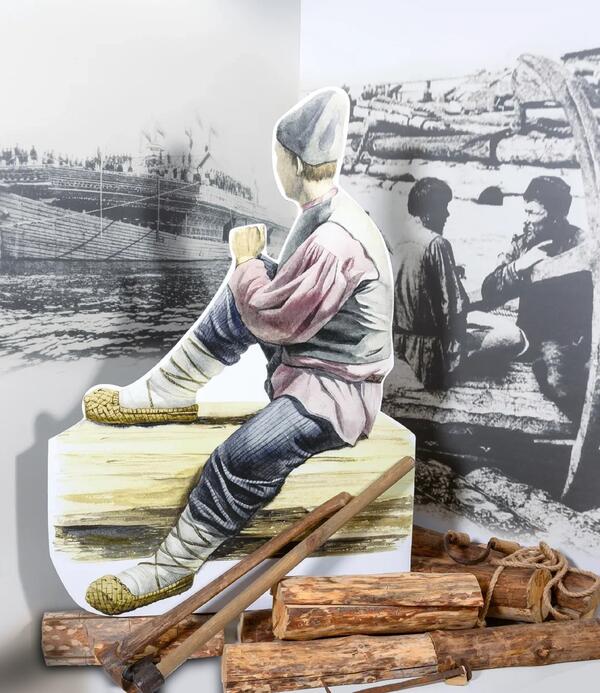

Древесные стволы связывали в плоты, которыми затем управляла целая команда сплавщиков. На торгах такой плот считался отдельной единицей товара: в нем насчитывалось около 600 бревен разной длины и ширины. Каждый год сплавщики пригоняли на ярмарку более 2000 плотов, которые растягивались по реке на шесть-семь верст — то есть от шести до семи с половиной километров.

Кроме бревен, в Козьмодемьянске торговали деревянными рейками, брусьями, шестами и даже телеграфными столбами. Одним из самых популярных вариантов были деревянные подтоварники: на речных судах их подкладывали под грузы, чтобы те не отсырели во время пути.

Эта ярмарка считалась второй в России по обороту древесины и уступала только Архангельской. Число ее участников колебалось от 30 до 50 тысяч человек — для сравнения, население самого Козьмодемьянска составляло всего около 5000 жителей. Денежный оборот ярмарки составлял от пяти до шести миллионов рублей каждый год.

Торги обычно открывались в конце мая и работали от четырех до семи недель. Даты могли меняться в зависимости от уровня воды в реках: большую часть товара доставляли в Козьмодемьянск по воде.

До 1893 года ярмарка работала неофициально, затем на нее выдали государственное разрешение. К 1909-му количество продавцов и покупателей выросло настолько, что время работы увеличили до двух месяцев.

Около 80% всей древесины, которая продавалась в Козьмодемьянске в 1900-х годах, составляли еловые и пихтовые бревна. Большую их часть заготавливали в Костромской, Нижегородской и Вологодской губерниях. Затем бревна сплавляли на ярмарку по реке Ветлуге и ее притокам. Такой способ перевозки считался самым дешевым. Например, доставка от Саратова до Козьмодемьянска обходилась всего в 20 копеек за одно бревно.

Древесные стволы связывали в плоты, которыми затем управляла целая команда сплавщиков. На торгах такой плот считался отдельной единицей товара: в нем насчитывалось около 600 бревен разной длины и ширины. Каждый год сплавщики пригоняли на ярмарку более 2000 плотов, которые растягивались по реке на шесть-семь верст — то есть от шести до семи с половиной километров.

Кроме бревен, в Козьмодемьянске торговали деревянными рейками, брусьями, шестами и даже телеграфными столбами. Одним из самых популярных вариантов были деревянные подтоварники: на речных судах их подкладывали под грузы, чтобы те не отсырели во время пути.