12 мая 1960 г. была принята на вооружение, а в 1978 г. была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А (2А18М).

Применение новой компоновки позволило значительно улучшить характеристики орудия по сравнению с предшественницей: угол возвышения ствола увеличился с 63,5° до 70°, а максимальная дальность стрельбы возросла с 11,8 до 15,3 км. Клиновой затвор с полуавтоматикой облегчил работу расчета и позволил увеличить скорострельность до 8 выстрелов в минуту — против 6 выстрелов у предшественницы, имевшей поршневой затвор. Также положительно показала себя новая компоновка ствола, когда тормоз отката и накатник расположили сверху, что позволило снизить высоту линии огня с 1200 до 900 мм и, как следствие, уменьшить высоту самого орудия и облегчить его маскировку на поле боя.

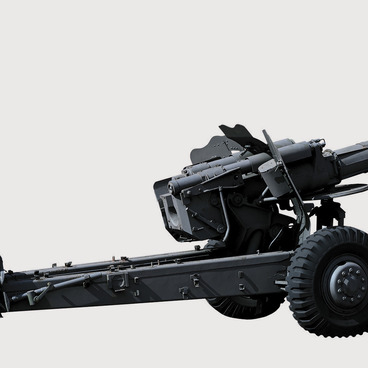

Но всё же самым заметным отличием Д-30 от орудий, состоявших ранее на вооружении Советской армии, стала установка ствола длиной 38 калибров на лафет из трёх станин, которые расставлялись на угол 120 °. Данное конструкторское решение повысило устойчивость гаубицы при круговом обстреле и дало возможность без изменения позиции вести огонь по практически всем возможным целям для данного орудия.

Также весьма необычен способ транспортировки орудия. Все три станины соединены между собой и подвешены к стволу. Гаубицу тянут за ствол с помощью шкворневого устройства, прикрепленного к дульной части. Применение торсионного подрессоривания позволило осуществлять транспортирование орудия с высокой скоростью: наибольшая допустимая скорость по хорошим дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием составляет до 80 км/ч. Гаубица также снаряжается лыжной установкой для транспортирования по глубокому снежному покрову (стрельба с лыжной установки невозможна). Сравнительная компактность орудия позволила даже осуществлять его десантирование с воздуха при помощи специальных платформ.

Гаубица Д-30 стала одной из самых распространенных артиллерийских систем в армиях государств — членов Варшавского договора; кроме того, она широко экспортировалась и выпускалась по лицензии в некоторых странах. В частях и подразделениях, на вооружении которых стояла Д-30, ее ценили прежде всего за высокую надежность, простоту в обслуживании и высокие огневые качества.

Модификации Д-30 выпускались в Китае, Египте, Иране, Ираке. После относительного улучшения отношений с СССР на основе советской лицензии Д-30 начала производиться в Югославии. Она применялась и применяется во многих военных конфликтах. Серьезное боевое крещение Д-30 состоялось во время войны в Афганистане, где гаубица использовалась очень активно и хорошо себя зарекомендовала.

С 1971 года на основе орудия была создана 122-мм самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», обеспечивающая Д-30 большую мобильность и защищенность. Но примечательной можно назвать другую САУ с похожим орудием. 2А31, разработанное на базе Д-30, было установлено на опытной 122-мм дивизионной авиадесантной самоходной гаубице 2С2 «Фиалка». Но испытания выявили, что шасси САУ не выдерживало отдачу орудия, и от него отказались в пользу другой системы (2С9 «Нона-С»).

Примечательно, что у данной системы есть мирное применение: с 2017 г. гаубицы Д-30 используются противолавинной службой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Д-30 применяется Вооружёнными силами Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции для поражения участков скопления живой силы противника, а также для уничтожения опорных пунктов. Активно используется для поддержки пехоты как во время наступательных, так и во время оборонительных действий наших Вооружённых сил. Благодаря простоте использования слаженный и сработанный расчет в кратчайшие сроки способен как развернуть орудие в боевое положение для выполнения огневой задачи, так и свернуть для ухода от ответного огня противника.