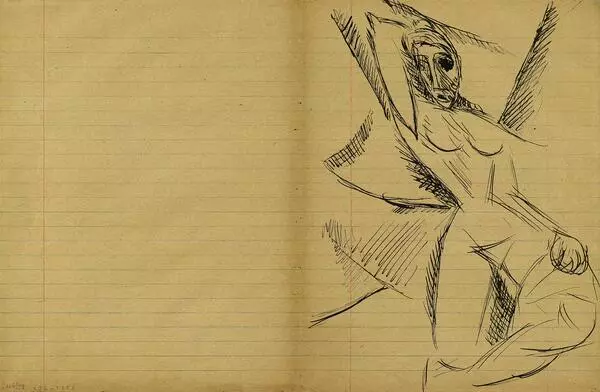

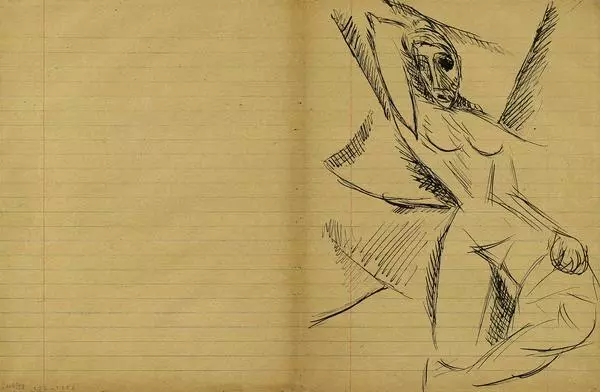

Работу традиционно считают одним из первых кубистических полотен, приобретенных в Париже Щукиным. Скорее всего, именно с ней был связан для коллекционера трудный процесс приятия искусства Пикассо: «Она враждовала со всеми и вносила резкий диссонанс во все собрание, — признавался современникам Сергей Иванович. — Я понимал, что в моей галерее ее не с кем вешать рядом. <…> И вот, в один день я ужаснулся. Я почувствовал в картине, несмотря на то что она была бессюжетная, железный стержень, твердость, силу… <…> [Пикассо] овладел мною окончательно, и я стал покупать картину за картиной…», — такой рассказ записал за Сергеем Ивановичем Щукиным частый посетитель его галереи Николай Рудин.

Если для собирателя «единоборство» с картиной стало началом неодолимого влечения к искусству Пикассо, то для российских мыслителей Серебряного века ее героиня, «вся из треугольников и геометрических фигур, злобная, насмешливая и нечеловеческая», «с змеиною насмешкой колдуньи», стала одним из главных олицетворений «жуткого ужаса», испытываемого ими при знакомстве с живописью кубизма.

Если для собирателя «единоборство» с картиной стало началом неодолимого влечения к искусству Пикассо, то для российских мыслителей Серебряного века ее героиня, «вся из треугольников и геометрических фигур, злобная, насмешливая и нечеловеческая», «с змеиною насмешкой колдуньи», стала одним из главных олицетворений «жуткого ужаса», испытываемого ими при знакомстве с живописью кубизма.

Однако новый художественный язык быстро входил даже в бытовую культуру: в путеводителе по Москве 1915 года со спокойствием писали, что в картине, «несмотря на разложение лица на отдельные призмы и многогранники, сохраняется ясность формы и понятен изображенный предмет».