#1

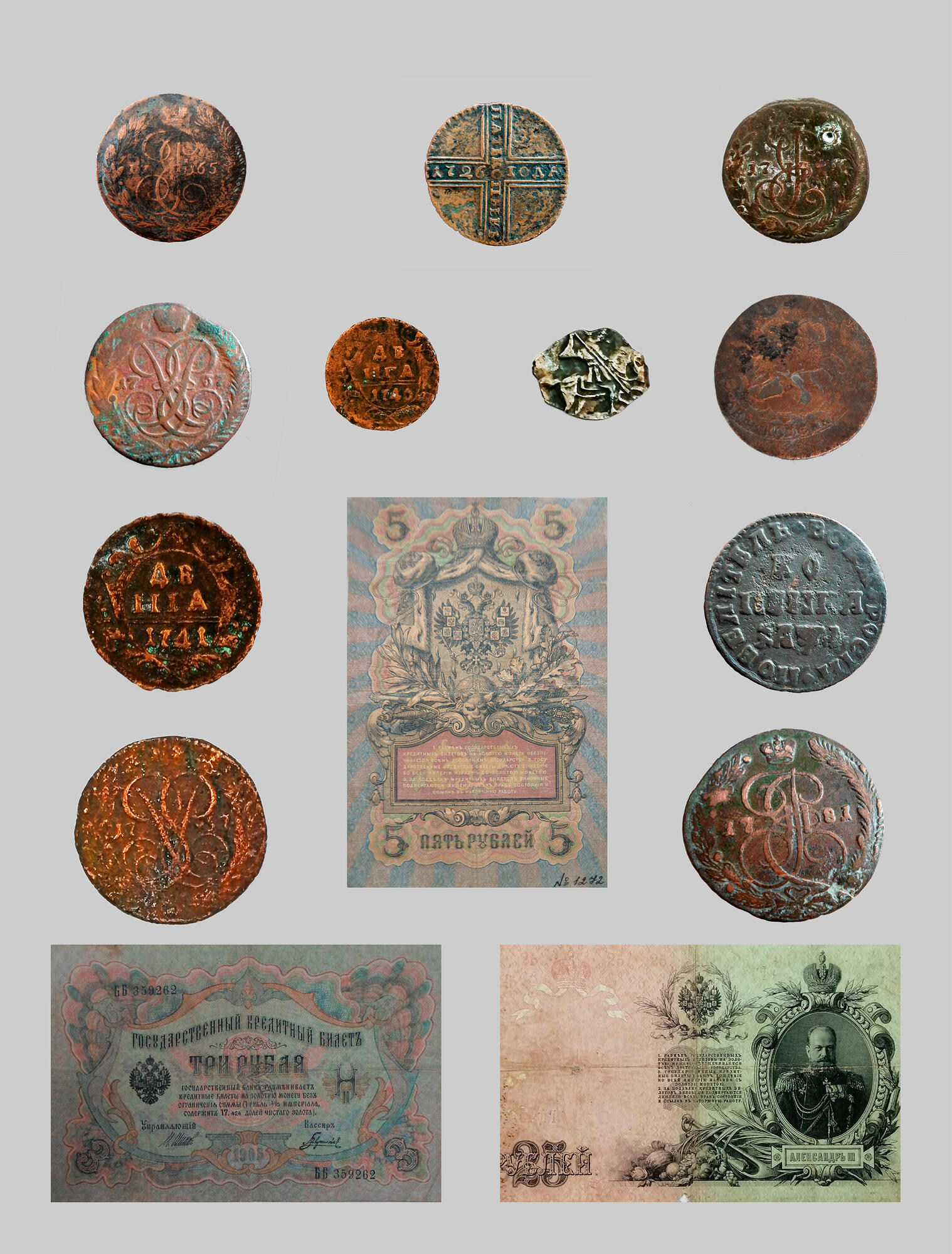

Коллекция монет ХVIII и ХХ веков

#2

#3

#4

В коллекции Карасукского краеведческого музея хранится цельная медная монета номиналом денга, отчеканенная Екатеринбургским монетным двором в 1771 году. Тираж монетки составил 2 910 000 штук. На ее аверсе изображен московский герб — Святой Великомученик Георгий Победоносец в доспехах без мантии на скачущем коне поражает копьем дракона. На реверсе под императорской короной разместили вензель Екатерины II, составленный из литер «I» — Императрица, «Е» — «Екатерина» и цифры II — «Вторая».

Вензеля действующих правителей часто чеканили на монетах разного достоинства. Первые такие символы появились на монетах Петра I — это была монограмма, состоящая из четырех переплетенных между собой букв П и четырех римских цифр I.

Вензель — это соединение инициалов в одно изображение, чаще всего при использовали первую букву имени и фамилии, реже брали отчество. Буквы при этом применяли прописные, соединяли их при помощи вязи. В вензеля царствующих особ добавляли буквы из титула и порядковый номер. Иногда вензеля украшали коронами или венками. Фактически, вензель — это усложнённая монограмма с более замысловатым переплетением инициалов и дополнительными украшениями и узорами. Если буквы принадлежали одному лицу, то вензель считается простым, если нескольким — то сложным.

Важная деталь — рубчатый гурт монеты, то есть ее ребро. Он покрыт расположенными через равное расстояние вертикальными засечками. Особенность гурта позволила опознать монету в «Сводном каталоге монет России» Владимира Биткина как денгу — монетку номиналом в полкопейки. У других похожих монет, копеек, гурт был сетчатый, то есть с засечками, наклоненными в разные стороны. В других каталогах монету номиналом в копейку, отчеканенную в 1771 году и имеющую рубчатый гурт, найти не удалось.

Такая денга была в ходу при правлении императрицы Екатерины II. В это время медные монеты общегосударственного типа чеканились на Екатеринбургском (обозначался ЕМ), Московском Красном (ММ или без обозначения), Сестрорецком (СМ или без обозначения), Санкт-Петербургском (СПМ), Аннинском (AM и без обозначения), Сузунском (КМ) и Таврическом (ТМ) монетных дворах. Фальшивые пятаки с обозначением ЕМ и без обозначения Екатеринбургского монетного двора чеканились также на монетном дворе в городе Авесте в Швеции.

Вензеля действующих правителей часто чеканили на монетах разного достоинства. Первые такие символы появились на монетах Петра I — это была монограмма, состоящая из четырех переплетенных между собой букв П и четырех римских цифр I.

Вензель — это соединение инициалов в одно изображение, чаще всего при использовали первую букву имени и фамилии, реже брали отчество. Буквы при этом применяли прописные, соединяли их при помощи вязи. В вензеля царствующих особ добавляли буквы из титула и порядковый номер. Иногда вензеля украшали коронами или венками. Фактически, вензель — это усложнённая монограмма с более замысловатым переплетением инициалов и дополнительными украшениями и узорами. Если буквы принадлежали одному лицу, то вензель считается простым, если нескольким — то сложным.

Важная деталь — рубчатый гурт монеты, то есть ее ребро. Он покрыт расположенными через равное расстояние вертикальными засечками. Особенность гурта позволила опознать монету в «Сводном каталоге монет России» Владимира Биткина как денгу — монетку номиналом в полкопейки. У других похожих монет, копеек, гурт был сетчатый, то есть с засечками, наклоненными в разные стороны. В других каталогах монету номиналом в копейку, отчеканенную в 1771 году и имеющую рубчатый гурт, найти не удалось.

Такая денга была в ходу при правлении императрицы Екатерины II. В это время медные монеты общегосударственного типа чеканились на Екатеринбургском (обозначался ЕМ), Московском Красном (ММ или без обозначения), Сестрорецком (СМ или без обозначения), Санкт-Петербургском (СПМ), Аннинском (AM и без обозначения), Сузунском (КМ) и Таврическом (ТМ) монетных дворах. Фальшивые пятаки с обозначением ЕМ и без обозначения Екатеринбургского монетного двора чеканились также на монетном дворе в городе Авесте в Швеции.

#5

Автор: Екатеринбургский монетный двор

Дата создания: 1771 год

Место создания: Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбург

Техника: чеканка

Размеры: диаметр — 21 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1771 год

Место создания: Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбург

Техника: чеканка

Размеры: диаметр — 21 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#6

2 копейки 1757 год

#7

#8

В Российской империи в течение практически всего XVIII века практиковалась перечеканка, когда на старые монеты с помощью разных штемпелей наносили новое изображение. Цельная медная монета номиналом 2 копейки из нумизматической коллекции Карасукского краеведческого музея была перечеканена в 1757 году из пятака 1723–1730 годов выпуска. Согласно каталогу Владимира Биткина, ее выпустил Красный монетный двор в Москве.

На аверсе монеты изображен Великомученик Георгий Победоносец в виде всадника на коне, пронзающего копьем змия. В центре реверса размещен вензель Елизаветы Петровны, составленный из литеры «Е» (Elisabetha), сочлененной с литерой «Р» (Petrovna), по сторонам от него указана дата чеканки. Изображение окружено венком из лавровой и пальмовой ветвей, связанных внизу лентой. Гурт монеты, то есть ее ребро, сетчатый — состоит из перекрещенных насечек. На монете не указан номинал.

Императрица Елизавета I Петровна из династии Романовых, младшая дочь Петра I и Екатерины I, правила Российской империей с 1741 по 1761 год. В последние годы правления Елизаветы правительство решилось на выпуск медных монет по стопе 16 рублей из пуда — это означало, что из 16,3 килограмма меди нужно было отчеканить ровно 16 рублей монетками конкретного номинала, например двухкопеечных. Указом от 8 апреля 1757 года эту норму ввели для двухкопеечника, копейки, денги и полушки, а через год прибавили к ним еще и пятикопеечные монеты. Копейки предыдущего типа вместе с оставшимися пятаками перечеканили в двухкопеечники нового образца. 16-рублевая стопа оказалась успешным проектом и подержалась до 1810 года. В 1810 монетную стопу сменили на 24-рублевую.

Медяки периода Елизаветы Петровны чеканились на монетных дворах: Московском Красном (с обозначением ММ и без обозначения), Екатеринбургском (без обозначения), Санкт-Петербургском (без обозначения) и Сестрорецком. Большую часть двухкопеечников 1757–1759 годов перечеканили из легковесных пятаков 1723–1730 годов и копеек 1755–1757 годов. Экземпляры с надписью на гурте чеканились штемпелями с обозначением номинала над московским гербом, а экземпляры с простым сетчатым гуртом — под гербом.

На аверсе монеты изображен Великомученик Георгий Победоносец в виде всадника на коне, пронзающего копьем змия. В центре реверса размещен вензель Елизаветы Петровны, составленный из литеры «Е» (Elisabetha), сочлененной с литерой «Р» (Petrovna), по сторонам от него указана дата чеканки. Изображение окружено венком из лавровой и пальмовой ветвей, связанных внизу лентой. Гурт монеты, то есть ее ребро, сетчатый — состоит из перекрещенных насечек. На монете не указан номинал.

Императрица Елизавета I Петровна из династии Романовых, младшая дочь Петра I и Екатерины I, правила Российской империей с 1741 по 1761 год. В последние годы правления Елизаветы правительство решилось на выпуск медных монет по стопе 16 рублей из пуда — это означало, что из 16,3 килограмма меди нужно было отчеканить ровно 16 рублей монетками конкретного номинала, например двухкопеечных. Указом от 8 апреля 1757 года эту норму ввели для двухкопеечника, копейки, денги и полушки, а через год прибавили к ним еще и пятикопеечные монеты. Копейки предыдущего типа вместе с оставшимися пятаками перечеканили в двухкопеечники нового образца. 16-рублевая стопа оказалась успешным проектом и подержалась до 1810 года. В 1810 монетную стопу сменили на 24-рублевую.

Медяки периода Елизаветы Петровны чеканились на монетных дворах: Московском Красном (с обозначением ММ и без обозначения), Екатеринбургском (без обозначения), Санкт-Петербургском (без обозначения) и Сестрорецком. Большую часть двухкопеечников 1757–1759 годов перечеканили из легковесных пятаков 1723–1730 годов и копеек 1755–1757 годов. Экземпляры с надписью на гурте чеканились штемпелями с обозначением номинала над московским гербом, а экземпляры с простым сетчатым гуртом — под гербом.

#9

Автор: Красный монетный двор

Дата создания: 1757 год

Место создания: Красный монетный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: диаметр — 30 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1757 год

Место создания: Красный монетный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: диаметр — 30 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#10

2 копейки 1765 года

#11

#12

Цельная круглая медная монета номиналом в две копейки из нумизматической коллекции Карасукского музея сохранилась слабо, поэтому довольно сложно определить, где конкретно она была отчеканена.

Из сохранившейся на экспонате информации исследователям известно, что это монета времен Екатерины II, так как на реверсе в самом центре изображен составленный из двух частей вензель правительницы. По сторонам вензеля сохранились цифры «1765», что означает, что монета была выпущена в 1765 году, через три года после вступления Екатерины на трон. Изображение вензеля окружено венком из лавровой и пальмовой ветвей, связанных внизу лентой, и сильно сдвинуто вверх и вправо — из-за этого на монету не попала корона. Рисунок гурта, ребра монеты, различить невозможно.

На аверсе просматривается московский герб — Святой Великомученик Георгий Победоносец в доспехах, скачущий на коне, поражает копьем змия. Внизу расположилась надпись «ДВЕ • КОПЕИКИ», а под левой ногой коня видны следы прежней чеканки. Практически в течение всего XVIII в Российской империи практиковали перечеканку — когда из старых медяков с помощью новых штампов делали другие монетки.

Двухкопеечники 1765 года чеканили на трёх монетных дворах: Екатеринбургском (ЕМ), Московском (Красном, ММ), Санкт-Петербургском (СПМ). Позднее выпустили так называемые новоделы с клеймом ЕМ, но без обозначения монетного двора. Новоделы — по сути своей поддельные монеты. Однако они имеют специфическое отличие от фальшивок — их чеканят на государственных монетных дворах. Для изготовления используют либо подлинные инструменты и штампы, либо произведенные на заказ для конкретной партии. Такие новоделы изготавливали в более позднее время, чем указано на самой монете.

Есть две версии о том, что же это за монета на самом деле. По двухтомному «Сводному каталогу монет России» Владимира Биткина монетка может быть новоделом — без обозначения монетного двора на самом экспонате. В этот период такие чеканили на Екатеринбургском монетном дворе, и у них делали или гладкий, или шнуровидный гурт — то есть засечки на нем расположены через равное расстояние и наклонены вправо. По Биткину редкость такой конкретной монеты определяется как R2 — Very Rare, то есть весьма редкая, которой известны более девяти, но менее 20 экземпляров.

По второй версии это все же довольно распространенная монетка-перечекан. В начале правления Екатерины II, которая взошла на трон в результате переворота и после смерти мужа Петра III существенная часть монет была переделана. Почти все двухкопеечники 1763–1767 годов, отчеканенные на Екатеринбургском монетном дворе, и все двухкопеечники с метками Петербургского, Красного монетного двора в Москве и без обозначений были изготовлены из четырехкопеечников 1762 года с вензелем Петра III. В таком случае это довольно распространенная монета.

Из сохранившейся на экспонате информации исследователям известно, что это монета времен Екатерины II, так как на реверсе в самом центре изображен составленный из двух частей вензель правительницы. По сторонам вензеля сохранились цифры «1765», что означает, что монета была выпущена в 1765 году, через три года после вступления Екатерины на трон. Изображение вензеля окружено венком из лавровой и пальмовой ветвей, связанных внизу лентой, и сильно сдвинуто вверх и вправо — из-за этого на монету не попала корона. Рисунок гурта, ребра монеты, различить невозможно.

На аверсе просматривается московский герб — Святой Великомученик Георгий Победоносец в доспехах, скачущий на коне, поражает копьем змия. Внизу расположилась надпись «ДВЕ • КОПЕИКИ», а под левой ногой коня видны следы прежней чеканки. Практически в течение всего XVIII в Российской империи практиковали перечеканку — когда из старых медяков с помощью новых штампов делали другие монетки.

Двухкопеечники 1765 года чеканили на трёх монетных дворах: Екатеринбургском (ЕМ), Московском (Красном, ММ), Санкт-Петербургском (СПМ). Позднее выпустили так называемые новоделы с клеймом ЕМ, но без обозначения монетного двора. Новоделы — по сути своей поддельные монеты. Однако они имеют специфическое отличие от фальшивок — их чеканят на государственных монетных дворах. Для изготовления используют либо подлинные инструменты и штампы, либо произведенные на заказ для конкретной партии. Такие новоделы изготавливали в более позднее время, чем указано на самой монете.

Есть две версии о том, что же это за монета на самом деле. По двухтомному «Сводному каталогу монет России» Владимира Биткина монетка может быть новоделом — без обозначения монетного двора на самом экспонате. В этот период такие чеканили на Екатеринбургском монетном дворе, и у них делали или гладкий, или шнуровидный гурт — то есть засечки на нем расположены через равное расстояние и наклонены вправо. По Биткину редкость такой конкретной монеты определяется как R2 — Very Rare, то есть весьма редкая, которой известны более девяти, но менее 20 экземпляров.

По второй версии это все же довольно распространенная монетка-перечекан. В начале правления Екатерины II, которая взошла на трон в результате переворота и после смерти мужа Петра III существенная часть монет была переделана. Почти все двухкопеечники 1763–1767 годов, отчеканенные на Екатеринбургском монетном дворе, и все двухкопеечники с метками Петербургского, Красного монетного двора в Москве и без обозначений были изготовлены из четырехкопеечников 1762 года с вензелем Петра III. В таком случае это довольно распространенная монета.

#13

Дата создания: 1765 год

Место создания: Екатеринбургский или Санкт-Петербургский монетный двор

Техника: чеканка

Размеры: Диаметр — 32 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Место создания: Екатеринбургский или Санкт-Петербургский монетный двор

Техника: чеканка

Размеры: Диаметр — 32 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#14

3 рубля 1905 года

#15

#16

В коллекции Карасукского музея хранится трехрублевая бумажная банкнота 1905 года выпуска. Этот кредитный билет печатали с 1905 по 1912 годы, за все время тираж составил 98 миллионов штук. В 1909 году в Томске на такую трешку можно было купить пуд свежевыловленной щуки или три пуда пшеничной муки.

Банкноты нового образца ввели в 1905 году, потому что способы печати стали более совершенными. С 1907 года новые кредитные билеты потихоньку запускали в обращение. Купюры в 3 рубля, 10, 25 рублей выпускали до 1919 года, а билеты 100 и 500 рублей — до начала 1921 года. Трехрублевки печатали на белой бумаге с водяными знаками обычной типографской и металлографической печатью — при этом способе на бумагу переходит довольно толстый слой краски, и когда она высыхает, кончиками пальцев можно ощутить фрагменты рисунка.

Также при печати купюр использовали «орловскую печать» — способ, при котором можно было отпечатать рисунок в несколько красок с одного клише. Его изобрел мастер ткацкой фабрики Иван Орлов, когда его пригласили в Экспедицию заготовления государственных бумаг поработать над купюрами на шелковой ткани. Способ заключался в том, что краска с каждого шаблона переносилась на сводный вал, с которого затем переносилась на печатную форму, а после отпечатывалась на бумаге — идеально подогнанный многоцветный оттиск. Печатники на одной стороне могли использовать до пяти красок, не боясь оставить просветы или наложения в рисунке. Многокрасочные оттиски орловской печати давали на выходе купюры, которые невозможно подделать обычным типографским способом.

На аверсе музейной трехрублевой купюры многоцветные фон и рисунок, вверху размещена надпись «Государственный кредитный билетъ», внизу указан 1905 год выпуска образца — 1905 год. В центре напечатаны малый государственный герб, вензель императора Николая II, номинал банкноты «ТРИ РУБЛЯ» и небольшое пояснение в четыре строки: «Государственный банкъ размениваетъ кредитные билеты на золотую монету безъ ограничений суммы (1 рубль= 1/15 империала, содержитъ 17,424 долей чистаго золота)». Это означает, что банкнота по своей ценности приравнена к трем чеканным золотым рублям и ее можно обменять. На реверсе такой же многоцветный фон и рисунок, а также напечатано извлечение из закона, информирующее в частности об ответственности за подделку. Здесь же художник поместил водяной знак — часто повторяющуюся цифру 3 в волнистых линиях.

Банкноты нового образца ввели в 1905 году, потому что способы печати стали более совершенными. С 1907 года новые кредитные билеты потихоньку запускали в обращение. Купюры в 3 рубля, 10, 25 рублей выпускали до 1919 года, а билеты 100 и 500 рублей — до начала 1921 года. Трехрублевки печатали на белой бумаге с водяными знаками обычной типографской и металлографической печатью — при этом способе на бумагу переходит довольно толстый слой краски, и когда она высыхает, кончиками пальцев можно ощутить фрагменты рисунка.

Также при печати купюр использовали «орловскую печать» — способ, при котором можно было отпечатать рисунок в несколько красок с одного клише. Его изобрел мастер ткацкой фабрики Иван Орлов, когда его пригласили в Экспедицию заготовления государственных бумаг поработать над купюрами на шелковой ткани. Способ заключался в том, что краска с каждого шаблона переносилась на сводный вал, с которого затем переносилась на печатную форму, а после отпечатывалась на бумаге — идеально подогнанный многоцветный оттиск. Печатники на одной стороне могли использовать до пяти красок, не боясь оставить просветы или наложения в рисунке. Многокрасочные оттиски орловской печати давали на выходе купюры, которые невозможно подделать обычным типографским способом.

На аверсе музейной трехрублевой купюры многоцветные фон и рисунок, вверху размещена надпись «Государственный кредитный билетъ», внизу указан 1905 год выпуска образца — 1905 год. В центре напечатаны малый государственный герб, вензель императора Николая II, номинал банкноты «ТРИ РУБЛЯ» и небольшое пояснение в четыре строки: «Государственный банкъ размениваетъ кредитные билеты на золотую монету безъ ограничений суммы (1 рубль= 1/15 империала, содержитъ 17,424 долей чистаго золота)». Это означает, что банкнота по своей ценности приравнена к трем чеканным золотым рублям и ее можно обменять. На реверсе такой же многоцветный фон и рисунок, а также напечатано извлечение из закона, информирующее в частности об ответственности за подделку. Здесь же художник поместил водяной знак — часто повторяющуюся цифру 3 в волнистых линиях.

#17

Дата создания: 1905 год

Место создания: Экспедиция заготовления государственных бумаг, Санкт-Петербург

Техника: металлографическая печать

Размеры: 15,4×9,9 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Место создания: Экспедиция заготовления государственных бумаг, Санкт-Петербург

Техника: металлографическая печать

Размеры: 15,4×9,9 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#18

5 копеек 1726 года

#19

#20

В нумизматической коллекции Карасукского краеведческого музея хранится цельная круглая медная монета номиналом в пять копеек. Год выпуска — 1726-й, монета была в ходу у населения во время правления императрицы Екатерины I Алексеевны — второй жены Петра I, взошедшей на престол после его смерти в 1725 году. Медяк номиналом в пять копеек — единственная медная монета, которую чеканили при Екатерине I.

У монеты узорчатый ободок. На аверсе по центру в ободке из пяти небольших выпуклых точек изображен малый государственный герб России — двуглавый орел под тремя коронами со скипетром и державой в лапах. По таким точкам неграмотные люди могли понять номинал монеты. Под орлом буквы «Н» и «Д» — метка Набережного медного монетного двора, где была отчеканена монета. На реверсе пятикопейника также есть узорчатый ободок. Поле монеты разделено на четыре части крестом, который ограничен по контуру двумя параллельными рельефными линиями. На монете есть горизонтальная надпись, свидетельствующая о номинале, и вертикальная надпись, указывающая на год выпуска. Гурт, то есть ребро монеты, сетчатый — покрытый ровными насечками, наклоненными в разные стороны. Такое ребро не давало подпиливать металл и подделывать монеты.

Легковесные медные монеты 1723–1730 годов чеканились на Московском Красном (с обозначением КД), Кадашевском (МОСКВА, МД, ДМ, ММ и без обозначения), Набережном медном (НД и без обозначения) монетных дворах. Для них была установлена 40-рублевая монетная стопа — это означало, что из пуда меди (16,3 килограмма) нужно было начеканить ровно 40 рублей монетами одинакового номинала. Монетные стопы позволяли контролировать число выпущенных денег и массу конкретной монеты.

Большую часть монет этого типа изготовили с необычным для российских монет взаимным расположением сторон — реверс перевернут по отношению к аверсу. Часть монет изготовили с обычным расположением сторон. Большую часть легковесных копеек через некоторое время перечеканили в полушки 1730–1735 годов, а пятаки — в копейки 1755–1757 годов и в монеты последующих типов. Копейки этого типа были в обращении до февраля 1731 года, после чего принимались по весу меди.

У монеты узорчатый ободок. На аверсе по центру в ободке из пяти небольших выпуклых точек изображен малый государственный герб России — двуглавый орел под тремя коронами со скипетром и державой в лапах. По таким точкам неграмотные люди могли понять номинал монеты. Под орлом буквы «Н» и «Д» — метка Набережного медного монетного двора, где была отчеканена монета. На реверсе пятикопейника также есть узорчатый ободок. Поле монеты разделено на четыре части крестом, который ограничен по контуру двумя параллельными рельефными линиями. На монете есть горизонтальная надпись, свидетельствующая о номинале, и вертикальная надпись, указывающая на год выпуска. Гурт, то есть ребро монеты, сетчатый — покрытый ровными насечками, наклоненными в разные стороны. Такое ребро не давало подпиливать металл и подделывать монеты.

Легковесные медные монеты 1723–1730 годов чеканились на Московском Красном (с обозначением КД), Кадашевском (МОСКВА, МД, ДМ, ММ и без обозначения), Набережном медном (НД и без обозначения) монетных дворах. Для них была установлена 40-рублевая монетная стопа — это означало, что из пуда меди (16,3 килограмма) нужно было начеканить ровно 40 рублей монетами одинакового номинала. Монетные стопы позволяли контролировать число выпущенных денег и массу конкретной монеты.

Большую часть монет этого типа изготовили с необычным для российских монет взаимным расположением сторон — реверс перевернут по отношению к аверсу. Часть монет изготовили с обычным расположением сторон. Большую часть легковесных копеек через некоторое время перечеканили в полушки 1730–1735 годов, а пятаки — в копейки 1755–1757 годов и в монеты последующих типов. Копейки этого типа были в обращении до февраля 1731 года, после чего принимались по весу меди.

#21

Автор: Набережный (медный) монетный двор в Москве на территории Кремля

Дата создания: 1726 год

Место создания: Набережный (медный) монетный двор в Москве на территории Кремля

Техника: чеканка

Размеры: диаметр — 31 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1726 год

Место создания: Набережный (медный) монетный двор в Москве на территории Кремля

Техника: чеканка

Размеры: диаметр — 31 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#22

5 копеек 1765 года

#23

#24

В нумизматической коллекции Карасукского краеведческого музея хранится круглая медная монета номиналом в пять копеек образца 1765 года, отчеканенная при императрице Екатерине II. Несмотря на внушительный диаметр — 42 миллиметра, это не самый большой пятикопеечник в истории российской нумизматики. Квадратная монета размером 45×45 миллиметров и весом 81,9 грамма была отчеканена при Екатерине I в 1726 году. Пятикопеечник 1765 года цельный — это значит, что монета и способы ее обращения не предполагали разделения на части, которые были бы платежеспособными.

В январе 1762 года в связи со сложным экономическим положением в стране из-за Семилетней войны император Петр III велел все имеющиеся пятикопеечники перечеканить в монеты по 10 копеек и сменить для них монетную стопу — точное количество монет одного номинала, которое может быть отчеканено из определенного объема металла. С 16 рублей с одного пуда меди (это 16,3 килограмма) стопа сменилась на 32 рубля, то есть масса одной монетки уменьшилась вдвое, а условный миллион рублей превратился в два. В декабре этого же года взошедшая на престол Екатерина II восстановила чеканку пятикопеечников и вернула для них 16-рублевую монетную стопу. В 1766 году, заплатив такую монету, на почтовой карете можно было проехать пять верст — чуть больше пяти километров.

На аверсе пятикопеечника изображен двуглавый орел с тремя коронами со скипетром и державой. На груди орла — щит с московским гербом: Георгий Победоносец в доспехах на скачущем коне поражает копьем змия. Несмотря на не лучшую сохранность экспоната, вокруг щита можно разглядеть цепь ордена Св. Андрея Первозванного. Внизу по бокам орла буквы «Е М» — знак Екатеринбургского монетного двора. Под орлом размещены лента и обозначение номинала. Реверс сохранился лучше. В центре отчеканен вензель Екатерины II из литер «I» — Императрица, «Е» — Екатерина и цифры «II» — Вторая. По сторонам вензеля отчеканена дата выпуска — 1765. Гурт монеты сетчатый — то есть состоит из наклоненных в разные стороны засечек.

Медные монеты общегосударственного типа при Екатерине II чеканились на Екатеринбургском (c обозначением ЕМ), Московском Красном (ММ или без обозначения), Сестрорецком (СМ или без обозначения), Петербургском (СПМ), Аннинском (AM и без обозначения), Сузунском (КМ) и Таврическом (ТМ) монетных дворах.

В январе 1762 года в связи со сложным экономическим положением в стране из-за Семилетней войны император Петр III велел все имеющиеся пятикопеечники перечеканить в монеты по 10 копеек и сменить для них монетную стопу — точное количество монет одного номинала, которое может быть отчеканено из определенного объема металла. С 16 рублей с одного пуда меди (это 16,3 килограмма) стопа сменилась на 32 рубля, то есть масса одной монетки уменьшилась вдвое, а условный миллион рублей превратился в два. В декабре этого же года взошедшая на престол Екатерина II восстановила чеканку пятикопеечников и вернула для них 16-рублевую монетную стопу. В 1766 году, заплатив такую монету, на почтовой карете можно было проехать пять верст — чуть больше пяти километров.

На аверсе пятикопеечника изображен двуглавый орел с тремя коронами со скипетром и державой. На груди орла — щит с московским гербом: Георгий Победоносец в доспехах на скачущем коне поражает копьем змия. Несмотря на не лучшую сохранность экспоната, вокруг щита можно разглядеть цепь ордена Св. Андрея Первозванного. Внизу по бокам орла буквы «Е М» — знак Екатеринбургского монетного двора. Под орлом размещены лента и обозначение номинала. Реверс сохранился лучше. В центре отчеканен вензель Екатерины II из литер «I» — Императрица, «Е» — Екатерина и цифры «II» — Вторая. По сторонам вензеля отчеканена дата выпуска — 1765. Гурт монеты сетчатый — то есть состоит из наклоненных в разные стороны засечек.

Медные монеты общегосударственного типа при Екатерине II чеканились на Екатеринбургском (c обозначением ЕМ), Московском Красном (ММ или без обозначения), Сестрорецком (СМ или без обозначения), Петербургском (СПМ), Аннинском (AM и без обозначения), Сузунском (КМ) и Таврическом (ТМ) монетных дворах.

#25

Дата создания: 1765 год

Место создания: Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбург

Техника: чеканка

Размеры: Диаметр — 42 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Место создания: Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбург

Техника: чеканка

Размеры: Диаметр — 42 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#26

5 копеек 1781 года

#27

#28

В коллекции монет Карасукского краеведческого музея есть еще один пятикопеечник времен Екатерины II, отчеканенный в 1781 году. Это цельная круглая медная монета диаметром 40 мм — всего на два миллиметра меньше пятикопеечника 1765 года. Монетная стопа, то есть количество монет одного достоинства, которые можно было начеканить из одного пуда меди, для этого пятикопеечника осталась прежней — 16,3 килограмма металла превращали в 16 рублей пятикопеечными монетами.

На аверсе этого екатерининского пятака традиционно размещен гербовый двуглавый орёл с тремя коронами со скипетром и державой. На груди у орла щит с московским гербом: Святой Великомученик Георгий Победоносец в доспехах без мантии на коне поражает копьем змия. Вокруг щита размещена цепь ордена Святого Андрея Первозванного. Этот орден учредил Петр I в 1698 году «во имя Св. Апостола Андрея Первозванного, св. крещением первоначально пределы наши просветившего». У этого императорского ордена была только одна степень и до 1714 года это была единственная награда Российской империи.

Знаки ордена Андрея Первозванного — крест, восьмилучевая серебряная звезда с девизом «За веру и верность» и покрытая разноцветными эмалями золотая фигурная цепь, которую носили в самых торжественных случаях. Именно такая цепь вычеканена на екатериненских пятикопеечниках. Из-за того, что такие монеты были ходовыми, рисунок на них постепенно стирался под пальцами, и поэтому сейчас мелкие детали чекана можно только угадывать.

Внизу под лапами орла размещены буквы «Е М» — это значит, что пятикопеечник чеканился на Екатеринбургском монетном дворе, это самая распространенная монета из всего тиража. Пятикопеечник чеканили еще на Сузунском монетном дворе, а также известны три вида новоделов — один с Сузунского и два с Петербургского монетного двора. Новодел — это монета, отчеканенная позже и по прототипу оригинала, повторяющая все вплоть до даты выпуска. При этом новоделы отличались от подделок тем, что их выпускали официально с помощью подлинных или специально воссозданных штемпелей.

На реверсе изображен вензель Екатерины II, составленный из литер «I», «Е» и цифры «II», по сторонам от него отчеканена дата выпуска монеты. Сверху — сдвинутая вправо корона. Гурт, то есть ребро монеты, сетчатый — выполненный из наклоненных в разные стороны засечек. На более редком пятикопеечнике, отчеканенном на Сузунском монетном дворе, гурт засечками, наклоненными в одну сторону.

На аверсе этого екатерининского пятака традиционно размещен гербовый двуглавый орёл с тремя коронами со скипетром и державой. На груди у орла щит с московским гербом: Святой Великомученик Георгий Победоносец в доспехах без мантии на коне поражает копьем змия. Вокруг щита размещена цепь ордена Святого Андрея Первозванного. Этот орден учредил Петр I в 1698 году «во имя Св. Апостола Андрея Первозванного, св. крещением первоначально пределы наши просветившего». У этого императорского ордена была только одна степень и до 1714 года это была единственная награда Российской империи.

Знаки ордена Андрея Первозванного — крест, восьмилучевая серебряная звезда с девизом «За веру и верность» и покрытая разноцветными эмалями золотая фигурная цепь, которую носили в самых торжественных случаях. Именно такая цепь вычеканена на екатериненских пятикопеечниках. Из-за того, что такие монеты были ходовыми, рисунок на них постепенно стирался под пальцами, и поэтому сейчас мелкие детали чекана можно только угадывать.

Внизу под лапами орла размещены буквы «Е М» — это значит, что пятикопеечник чеканился на Екатеринбургском монетном дворе, это самая распространенная монета из всего тиража. Пятикопеечник чеканили еще на Сузунском монетном дворе, а также известны три вида новоделов — один с Сузунского и два с Петербургского монетного двора. Новодел — это монета, отчеканенная позже и по прототипу оригинала, повторяющая все вплоть до даты выпуска. При этом новоделы отличались от подделок тем, что их выпускали официально с помощью подлинных или специально воссозданных штемпелей.

На реверсе изображен вензель Екатерины II, составленный из литер «I», «Е» и цифры «II», по сторонам от него отчеканена дата выпуска монеты. Сверху — сдвинутая вправо корона. Гурт, то есть ребро монеты, сетчатый — выполненный из наклоненных в разные стороны засечек. На более редком пятикопеечнике, отчеканенном на Сузунском монетном дворе, гурт засечками, наклоненными в одну сторону.

#29

Дата создания: 1781 год

Место создания: Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбург

Техника: чеканка

Размеры: диаметр — 40 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Место создания: Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбург

Техника: чеканка

Размеры: диаметр — 40 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#30

5 рублей 1909 года

#31

#32

В коллекции Карасукского краеведческого музея хранится Государственный кредитный билет номиналом в пять рублей образца 1909 года за подписью русского финансиста Ивана Шипова, управляющего Государственным банком Российской империи.

Пятирублевка 1909 года — это самая часто встречающаяся купюра в истории российских дореволюционных денег. Их находили в старых книгах, в тайных закладках дореволюционных построек, в закопанных кладах и не только. Эта банкнота печаталась с 1909 по 1917 годы, и определить примерное время печати можно по буквенным сериям, номерам и подписям управляющего и кассира. Например, самые первые тиражи в 1909-м и 1910-м выходили не подписанными и имели горизонтальную или диагональную перфорацию ОБРАЗЕЦ. Существовали экземпляры, отпечатанные с двух сторон и односторонние, когда на обороте оставляли белый фон. На двусторонних купюрах не было номера, но зато уже стояла подпись управляющего Госбанком Алексея Коншина.

С 1910 года начали печатать полноценные пятирублевки. Эти купюры уже имели водяные знаки — неоднократное повторение цифры 5 в волнистых линиях на реверсе, а также были пронумерованы и подписаны Алексеем Коншиным и кассиром. Купюры с подписью Коншина выходили до 1914 года, общий тираж составил составил 194 миллиона штук.

22 апреля 1914 года на должность управляющего Государственным банком назначили Ивана Шипова. С 1914 по 1916 год пятирублевки выходили с его подписью — и именно такая хранится в Карасукском музее. Тираж этих купюр составил 127 миллионов штук. Существует и так называемый «советский выпуск» пятирублевых кредитных билетов образца 1909 года за подписью Шипова. Эти деньги по старым клише печатали уже после того, как Шипова уволили из Госбанка за саботаж — в 1917-м он отказался выполнять распоряжения Совета народных комиссаров и работа Госбанка остановилась.

Вертикальная пятирублевая банкнота образца 1909 года печаталась в несколько цветов на белой бумаге и была довольно крупной — почти 16 сантиметров в высоту. На аверсе, кроме малого государственного герба и года выпуска, стоит надпись о том, что банкнота может быть обменена на пять рублей золотом. Рядом с подписью Шипова стоит подпись кассира Овчинникова. Всего на шиповских пятирублевках можно встретить подписи 16 разных кассиров. Ниже указаны серия и номер ОК 122576.

Пятирублевка 1909 года — это самая часто встречающаяся купюра в истории российских дореволюционных денег. Их находили в старых книгах, в тайных закладках дореволюционных построек, в закопанных кладах и не только. Эта банкнота печаталась с 1909 по 1917 годы, и определить примерное время печати можно по буквенным сериям, номерам и подписям управляющего и кассира. Например, самые первые тиражи в 1909-м и 1910-м выходили не подписанными и имели горизонтальную или диагональную перфорацию ОБРАЗЕЦ. Существовали экземпляры, отпечатанные с двух сторон и односторонние, когда на обороте оставляли белый фон. На двусторонних купюрах не было номера, но зато уже стояла подпись управляющего Госбанком Алексея Коншина.

С 1910 года начали печатать полноценные пятирублевки. Эти купюры уже имели водяные знаки — неоднократное повторение цифры 5 в волнистых линиях на реверсе, а также были пронумерованы и подписаны Алексеем Коншиным и кассиром. Купюры с подписью Коншина выходили до 1914 года, общий тираж составил составил 194 миллиона штук.

22 апреля 1914 года на должность управляющего Государственным банком назначили Ивана Шипова. С 1914 по 1916 год пятирублевки выходили с его подписью — и именно такая хранится в Карасукском музее. Тираж этих купюр составил 127 миллионов штук. Существует и так называемый «советский выпуск» пятирублевых кредитных билетов образца 1909 года за подписью Шипова. Эти деньги по старым клише печатали уже после того, как Шипова уволили из Госбанка за саботаж — в 1917-м он отказался выполнять распоряжения Совета народных комиссаров и работа Госбанка остановилась.

Вертикальная пятирублевая банкнота образца 1909 года печаталась в несколько цветов на белой бумаге и была довольно крупной — почти 16 сантиметров в высоту. На аверсе, кроме малого государственного герба и года выпуска, стоит надпись о том, что банкнота может быть обменена на пять рублей золотом. Рядом с подписью Шипова стоит подпись кассира Овчинникова. Всего на шиповских пятирублевках можно встретить подписи 16 разных кассиров. Ниже указаны серия и номер ОК 122576.

#33

Автор: Экспедиция заготовления государственных бумаг, Санкт-Петербург

Дата создания: 1909 год

Техника: типографская печать

Место создания: Экспедиция заготовления государственных бумаг, Санкт-Петербург

Размеры: 9,8×15,8 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1909 год

Техника: типографская печать

Место создания: Экспедиция заготовления государственных бумаг, Санкт-Петербург

Размеры: 9,8×15,8 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#34

25 рублей 1909 года

#35

#36

В коллекции Карасукского краеведческого музея хранится бумажная банкнота номиналом в 25 рублей образца 1909 года. Этот кредитный билет был отпечатан уже после апреля 1914 года, так как в это время подписавший банкноту Иван Шипов стал управляющим Государственного банка Российской империи. Купюру этого образца и номинала выпускали вплоть до 1918 года, общий тираж составил 53 миллиона штук. В 1912 году в Томске на такие деньги можно было купить пять пудов хорошей говядины или три пары отличных сапог.

При императоре Николае II это был уже второй выпуск 25-рублевых банкнот — первый провели в 1898 году, через четыре года после вступления его на престол, второй в дополнение к первому провели в 1909 году. Причиной ввода новых бумажных денег стало усовершенствование способа печати ценных бумаг. Кредитные билеты образцов 1905–1912 годов печатали на белой бумаге (кроме 100 рублей, которые выпускали на желтоватой бумаге), на них ставили водяные знаки. Печатали с помощью обычной типографской и металлографской печати, оставлявшей чуть выпуклый, ощутимый на ощупь красочный рисунок и текст. На одной стороне банкноты печатники могли сделать прогон в пять красок, и такие деньги было очень сложно подделать. Купюры этих образцов оставались в обороте до октября 1922 года.

Фон на лицевой стороне 25-рублевки из коллекции музея состоит из двух половин — левая отпечатана сиреневым, правая — голубовато-зеленым, текст напечатан черной краской. Основной рисунок с правой стороны занимает портрет Александра III в овальной украшенной рамке, увенчанной короной. По центру изображен герб образца 1883 года. Ниже приведена выдержка из закона от 14 ноября 1897 года, предупреждающая о ссылке на каторжные работы за подделку.

Фон оборота тёмно-фиолетовый, на нем многоцветный рисунок, печать черная. На этой стороне изображен малый государственный герб образца 1883 года, указан номинал и добавлена пятистрочная подпись о золотом обеспечении этого кредитного билета. Купюра подписана управляющим Госбанка Иваном Шиповым и кассиром Гусевым. На этой банкноте более сложные водяные знаки, чем на пятирублевке — повторения числа 25 с сокращенным словом «РУБ», расположенные перпендикулярно относительно друг друга и по диагонали относительно банкноты, а также локальный водяной знак, дублирующий портрет Александра III.

При императоре Николае II это был уже второй выпуск 25-рублевых банкнот — первый провели в 1898 году, через четыре года после вступления его на престол, второй в дополнение к первому провели в 1909 году. Причиной ввода новых бумажных денег стало усовершенствование способа печати ценных бумаг. Кредитные билеты образцов 1905–1912 годов печатали на белой бумаге (кроме 100 рублей, которые выпускали на желтоватой бумаге), на них ставили водяные знаки. Печатали с помощью обычной типографской и металлографской печати, оставлявшей чуть выпуклый, ощутимый на ощупь красочный рисунок и текст. На одной стороне банкноты печатники могли сделать прогон в пять красок, и такие деньги было очень сложно подделать. Купюры этих образцов оставались в обороте до октября 1922 года.

Фон на лицевой стороне 25-рублевки из коллекции музея состоит из двух половин — левая отпечатана сиреневым, правая — голубовато-зеленым, текст напечатан черной краской. Основной рисунок с правой стороны занимает портрет Александра III в овальной украшенной рамке, увенчанной короной. По центру изображен герб образца 1883 года. Ниже приведена выдержка из закона от 14 ноября 1897 года, предупреждающая о ссылке на каторжные работы за подделку.

Фон оборота тёмно-фиолетовый, на нем многоцветный рисунок, печать черная. На этой стороне изображен малый государственный герб образца 1883 года, указан номинал и добавлена пятистрочная подпись о золотом обеспечении этого кредитного билета. Купюра подписана управляющим Госбанка Иваном Шиповым и кассиром Гусевым. На этой банкноте более сложные водяные знаки, чем на пятирублевке — повторения числа 25 с сокращенным словом «РУБ», расположенные перпендикулярно относительно друг друга и по диагонали относительно банкноты, а также локальный водяной знак, дублирующий портрет Александра III.

#37

Автор: Экспедиция заготовления государственных бумаг, Санкт-Петербург

Дата создания: 1909 год

Техника: металлографическая и типографская печать

Место создания: Экспедиция заготовления государственных бумаг, Санкт-Петербург

Размеры: 17,8×10,8 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1909 год

Техника: металлографическая и типографская печать

Место создания: Экспедиция заготовления государственных бумаг, Санкт-Петербург

Размеры: 17,8×10,8 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#38

Денга 1740 года

#39

#40

В нумизматической коллекции Карасукского краеведческого музея хранится цельная круглая монета из меди — денга, отчеканенная в 1740 году. Такие монетки были в ходу во времена правления Анны Иоанновны, четвертой дочери Ивана V, брата и соправителя Петра I, а также после нее во времена императрицы Елизаветы Петровны.

На аверсе денги размещен упрощенный государственный герб Российской империи первой половины XVIII века — у него нет щита на груди и ленты Андреевского ордена. Над ним три короны, а в лапах он держит скипетр и державу. Центральная императорская корона большая и закрытая — то есть внутри нее имеется шапка. На реверсе монеты указан ее номинал в две строки и дата чеканки — 1740, они разделены двумя линиями. Обрамление — по бокам ветви, внизу ветви скрещенные. Из-за состояния экспоната не видно, что это за ветви, но по другим монетам того же тиража можно сказать, что это лавр с семью листами. На этом экземпляре изображение на обеих сторонах при изготовлении сдвинуто: на аверсе влево, на реверсе — вправо.

Гурт монеты, то есть ее ребро, сетчатый — выполненный перекрещенными засечками. Такой гурт существенно усложнял подделку монеты. Обычно на монетное ребро орнамент наносили с помощью специальных гуртильных станков — монету с силой прокатывали между двух стальных рельс с нанесенными на них насечками.

Денга считалась одной из самых распространенных монет империи, так как ее чеканили регулярно с 1730 по 1754 год. Со временем менялись лишь варианты изображения двуглавого орла. На этой монете изображен орел так называемого «Екатеринбургского» типа, такие чеканили в 1737–1741 годах. Екатеринбургский тип гербового орла отличался от других крупной и широкой короной, телом треугольной формы. Боковые перья орла были длинные и прямые. За все время выпуска тираж, отчеканенный на Екатеринбургском монетном дворе, составил 17 065 800 экземпляров.

Медные монеты Российской империи 1730–1754 годов чеканились на Екатеринбургском, Московских Красном и Кадашевском монетных дворах, а также на Плащильной мельнице, временном монетном дворе на реке Яузе. Для них установили монетную стопу в 10 рублей — это значит, что из одного пуда меди нужно было отчеканить ровно 10 рублей монетами одного номинала.

На аверсе денги размещен упрощенный государственный герб Российской империи первой половины XVIII века — у него нет щита на груди и ленты Андреевского ордена. Над ним три короны, а в лапах он держит скипетр и державу. Центральная императорская корона большая и закрытая — то есть внутри нее имеется шапка. На реверсе монеты указан ее номинал в две строки и дата чеканки — 1740, они разделены двумя линиями. Обрамление — по бокам ветви, внизу ветви скрещенные. Из-за состояния экспоната не видно, что это за ветви, но по другим монетам того же тиража можно сказать, что это лавр с семью листами. На этом экземпляре изображение на обеих сторонах при изготовлении сдвинуто: на аверсе влево, на реверсе — вправо.

Гурт монеты, то есть ее ребро, сетчатый — выполненный перекрещенными засечками. Такой гурт существенно усложнял подделку монеты. Обычно на монетное ребро орнамент наносили с помощью специальных гуртильных станков — монету с силой прокатывали между двух стальных рельс с нанесенными на них насечками.

Денга считалась одной из самых распространенных монет империи, так как ее чеканили регулярно с 1730 по 1754 год. Со временем менялись лишь варианты изображения двуглавого орла. На этой монете изображен орел так называемого «Екатеринбургского» типа, такие чеканили в 1737–1741 годах. Екатеринбургский тип гербового орла отличался от других крупной и широкой короной, телом треугольной формы. Боковые перья орла были длинные и прямые. За все время выпуска тираж, отчеканенный на Екатеринбургском монетном дворе, составил 17 065 800 экземпляров.

Медные монеты Российской империи 1730–1754 годов чеканились на Екатеринбургском, Московских Красном и Кадашевском монетных дворах, а также на Плащильной мельнице, временном монетном дворе на реке Яузе. Для них установили монетную стопу в 10 рублей — это значит, что из одного пуда меди нужно было отчеканить ровно 10 рублей монетами одного номинала.

#41

Автор: Екатеринбургский монетный двор

Дата создания: 1740 год

Техника: чеканка

Место создания: Екатеринбург

Размеры: Диаметр — 25 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1740 год

Техника: чеканка

Место создания: Екатеринбург

Размеры: Диаметр — 25 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#42

Денга 1741 года

#43

#44

Один из экспонатов нумизматической коллекции Карасукского краеведческого музея — круглая медная денга, отчеканенная в 1741 году. В это время формально царствовал, но не был коронован младенец Иоанн Антонович Романов, или Иван VI, — сын герцога Антона Ульриха Брауншвейгского и Анны Леопольдовны. Он принадлежал к Брауншвейгской ветви династии Романовых и был правнуком Ивана V, брата Петра I — поэтому имел права на престол.

Сначала регентом мальчика был Эрнст Бирон, фаворит Анны Иоанновны, а позже — мать Анна Леопольдовна. Иоанн Антонович был свергнут Елизаветой Петровной и первую половину жизни провел взаперти в маленькой каморке в деревне Холмогоры на севере страны. Когда ему исполнилось 16 лет, его перевезли в одиночную камеру в Шлиссельбургской крепости, а через восемь лет при очередной попытке освободить опального императора из-под стражи Иоанна убила собственная охрана.

Примерно до конца января 1741 года, когда был утвержден образец новых монет с портретом Ивана VI, продолжалась чеканка рублей и полтин с портретом Анны Иоанновны, датированных 1740 годом. Причиной этого были трудности, возникшие при создании приемлемого портрета двухмесячного императора для монет нового образца.

Серебряные монеты Ивана VI чеканились достоинством 1 рубль, 50 копеек, 25 и 10 копеек. Причем проба для десятикопеечников-гривенников была снижена с 802-й до 750-й. Медные монеты оставались без изменений с предыдущего царствования и чеканились из расчета 10 рублей из пуда меди. В период царствования Иоанна Антоновича действовали Санкт-Петербургский, Московский и Екатеринбургский монетные дворы. Причем последний чеканил только медную монету, а Санкт-Петербург и Москва чеканили исключительно серебряную.

После воцарения Елизаветы Петровны монеты с портретом Ивана VI были изъяты из обращения и перечеканены в соответствующие монеты Елизаветы. По указу от 31 декабря 1741 года все российские подданные в течение года должны были сдать монеты с портретом Ивана VI для обмена по полной стоимости, после этого срока курс обмена понижался до 92,5 копеек, затем курс снова понижался, а после июня 1745 года монеты изымались безденежно, а их держателей могли отправить на каторгу как государственных преступников. К тому же обменять монеты было несложно, так как около 60% готовых остались в казначействе и были отправлены на перечеканку сразу.

Сначала регентом мальчика был Эрнст Бирон, фаворит Анны Иоанновны, а позже — мать Анна Леопольдовна. Иоанн Антонович был свергнут Елизаветой Петровной и первую половину жизни провел взаперти в маленькой каморке в деревне Холмогоры на севере страны. Когда ему исполнилось 16 лет, его перевезли в одиночную камеру в Шлиссельбургской крепости, а через восемь лет при очередной попытке освободить опального императора из-под стражи Иоанна убила собственная охрана.

Примерно до конца января 1741 года, когда был утвержден образец новых монет с портретом Ивана VI, продолжалась чеканка рублей и полтин с портретом Анны Иоанновны, датированных 1740 годом. Причиной этого были трудности, возникшие при создании приемлемого портрета двухмесячного императора для монет нового образца.

Серебряные монеты Ивана VI чеканились достоинством 1 рубль, 50 копеек, 25 и 10 копеек. Причем проба для десятикопеечников-гривенников была снижена с 802-й до 750-й. Медные монеты оставались без изменений с предыдущего царствования и чеканились из расчета 10 рублей из пуда меди. В период царствования Иоанна Антоновича действовали Санкт-Петербургский, Московский и Екатеринбургский монетные дворы. Причем последний чеканил только медную монету, а Санкт-Петербург и Москва чеканили исключительно серебряную.

После воцарения Елизаветы Петровны монеты с портретом Ивана VI были изъяты из обращения и перечеканены в соответствующие монеты Елизаветы. По указу от 31 декабря 1741 года все российские подданные в течение года должны были сдать монеты с портретом Ивана VI для обмена по полной стоимости, после этого срока курс обмена понижался до 92,5 копеек, затем курс снова понижался, а после июня 1745 года монеты изымались безденежно, а их держателей могли отправить на каторгу как государственных преступников. К тому же обменять монеты было несложно, так как около 60% готовых остались в казначействе и были отправлены на перечеканку сразу.

#45

Автор: Екатеринбургский монетный двор

Дата создания: 1741 год

Техника: чеканка

Место создания: Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбург

Размеры: диаметр 25 мм

Коллекция: Нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1741 год

Техника: чеканка

Место создания: Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбург

Размеры: диаметр 25 мм

Коллекция: Нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#46

Денга 1757 года

#47

#48

Среди монет номиналом в одну денгу в нумизматической коллекции Карасукского краеведческого музея хранится денга 1757 года выпуска, ходившая среди населения в конце правления Елизаветы Петровны. Денга — это цельная медная монета, по номиналу равная половине копейки. Система денежного обращения в России стала более стройной и четкой при Петре I. В течение нескольких лет он постепенно внедрял новые номиналы медных монет и упорядочивал правила их чеканки.

В 1700 появились медные монеты — денга, полушка, равная половине денги, и полуполушка. Население приучали к тому, что медным деньгам можно доверять так же, как и серебряным. Через год в России начали чеканить серебряные полтины (50 копеек), полуполтины (25 копеек), гривенники (10 копеек) и пятикопеечники. Серебряный рубль и медная копейка появились только в 1704 году.

В последние годы правления Елизаветы Петровны правительство решилось для самых ходовых денег сменить монетную стопу, то есть число начеканенных монет из единицы объема драгоценного металла. Теперь из одного пуда меди (16,3 килограмма) нужно сделать 16 рублей мелкими монетами одного номинала. Для старых денег монетная стопа равнялась 10 рублям, то есть в них было больше веса, а следовательно, больше драгоценного металла. Указ от 8 апреля 1757 года вводит эту норму для двухкопеечника, копейки, денги и полушки, которая равна половине денги. Указом от 14 января 1758 года к ним добавили пятикопеечник. Копейки предыдущего типа вместе с оставшимися крестовыми пятаками перечеканили, соответственно, в двухкопеечники нового образца — монеты вдвое большего номинала. Этот проект, выдвинутый главой русского правительства Петром Шуваловым, доказал свою эффективность — 16-рублевая стопа продержалась до 1810 года.

На аверсе денги, хранящейся в музее, виден всадник с копьем. Сопоставляя с монетами в более хорошем состоянии, можно увидеть, что это московский герб — Святой Великомученик Георгий Победоносец в доспехах на скачущем коне поражает копьем змия. Под изображением указан номинал — денга. На реверсе монеты отчеканен вензель Елизаветы Петровны, а над ним императорская корона. Этот монетный тип чеканился с 1757 по 1760 годы. Во всех годах существует много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты, рисунку вензеля и другим деталям изображений.

В 1700 появились медные монеты — денга, полушка, равная половине денги, и полуполушка. Население приучали к тому, что медным деньгам можно доверять так же, как и серебряным. Через год в России начали чеканить серебряные полтины (50 копеек), полуполтины (25 копеек), гривенники (10 копеек) и пятикопеечники. Серебряный рубль и медная копейка появились только в 1704 году.

В последние годы правления Елизаветы Петровны правительство решилось для самых ходовых денег сменить монетную стопу, то есть число начеканенных монет из единицы объема драгоценного металла. Теперь из одного пуда меди (16,3 килограмма) нужно сделать 16 рублей мелкими монетами одного номинала. Для старых денег монетная стопа равнялась 10 рублям, то есть в них было больше веса, а следовательно, больше драгоценного металла. Указ от 8 апреля 1757 года вводит эту норму для двухкопеечника, копейки, денги и полушки, которая равна половине денги. Указом от 14 января 1758 года к ним добавили пятикопеечник. Копейки предыдущего типа вместе с оставшимися крестовыми пятаками перечеканили, соответственно, в двухкопеечники нового образца — монеты вдвое большего номинала. Этот проект, выдвинутый главой русского правительства Петром Шуваловым, доказал свою эффективность — 16-рублевая стопа продержалась до 1810 года.

На аверсе денги, хранящейся в музее, виден всадник с копьем. Сопоставляя с монетами в более хорошем состоянии, можно увидеть, что это московский герб — Святой Великомученик Георгий Победоносец в доспехах на скачущем коне поражает копьем змия. Под изображением указан номинал — денга. На реверсе монеты отчеканен вензель Елизаветы Петровны, а над ним императорская корона. Этот монетный тип чеканился с 1757 по 1760 годы. Во всех годах существует много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты, рисунку вензеля и другим деталям изображений.

#49

Автор: Екатеринбургский монетный двор

Дата создания: 1757 год

Место создания: Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбург

Техника: чеканка

Размеры: диаметр 22 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1757 год

Место создания: Екатеринбургский монетный двор, Екатеринбург

Техника: чеканка

Размеры: диаметр 22 мм

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#50

Копейка 1706 года

#51

#52

В нумизматической коллекции Карасукского краеведческого музея хранится цельная серебряная монета овальной формы номиналом в копейку. Масса монеты около 0,25 грамма, чистого серебра — 0,24 грамма, проба серебра — 960. Проба — это количество миллиграммов благородного металла в одном грамме пробируемого сплава.

На аверсе копейки изображен всадник на коне с копьём в правой руке без плаща, под ногами коня должны размещаться три буквы, обозначающие год изготовления монеты. На реверсе — трехстрочная вместо четырехстрочной надпись, которая содержит имя и титул правителя: «П (скорее всего Т) РЪ ЕЗИЕ (или О, или В) ИЧЪ» (Царь Петр Алезиевич, то есть Царь Петр Алексеевич).

Единоличное правление Петра I началось со смертью его старшего брата Ивана Алексеевича в 1696 году. В этом же году в России начинают датировать проволочные копейки — монеты, которые чеканили на расплющенных обрезках серебряной проволоки. Первым денежным двором, начавшим выпуск датированных серебряных копеек, был «денежный двор, что в Китае». В 1700 году появился второй денежный двор, устроенный в здании бывшего Земского приказа на Красной площади. Китайгородский денежный двор стал именоваться в документах Старым. В 1701 году были созданы еще два денежных двора, в том числе и Кадашёвский. Резчиком монетных матриц на этом дворе с 1701 по 1708 год был Юрий Фробус.

Чеканка проволочных копеек на всех монетных дворах была прекращена в январе 1718 года. Отличительной чертой копеек 1701–1709 годов Кадашёвского денежного двора являются высокорельефные изображения и надписи. Всадник на лицевой стороне монет всегда изображен без плаща. Легенды оборотных сторон имеют короткую формулировку «ЦАРЬ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ». Для всех оборотных штемпелей характерны большие буквы с высоким рельефом и написанием отчества через букву ξ (кси). Тщательно вырезанная буква практически индивидуальна для каждого штемпеля. По краям легенды добавлены точки, чтобы придать ей форму круга.

Музейный экспонат, согласно «Каталогу русских средневековых монет 1533–1717 годов» Гришина и Клещинова, отчеканен с использованием обратного штемпеля № 96. Он сочетается с лицевыми штемпелями № 42, 43, 44, 45. Но по количеству прорисованных линий на костюме всадника и форме хвоста коня подходит только лицевой штемпель № 42. Значит, это монета № 2062. Изготовлена в большом количестве на Кадашёвском денежном дворе в 1706 году.

На аверсе копейки изображен всадник на коне с копьём в правой руке без плаща, под ногами коня должны размещаться три буквы, обозначающие год изготовления монеты. На реверсе — трехстрочная вместо четырехстрочной надпись, которая содержит имя и титул правителя: «П (скорее всего Т) РЪ ЕЗИЕ (или О, или В) ИЧЪ» (Царь Петр Алезиевич, то есть Царь Петр Алексеевич).

Единоличное правление Петра I началось со смертью его старшего брата Ивана Алексеевича в 1696 году. В этом же году в России начинают датировать проволочные копейки — монеты, которые чеканили на расплющенных обрезках серебряной проволоки. Первым денежным двором, начавшим выпуск датированных серебряных копеек, был «денежный двор, что в Китае». В 1700 году появился второй денежный двор, устроенный в здании бывшего Земского приказа на Красной площади. Китайгородский денежный двор стал именоваться в документах Старым. В 1701 году были созданы еще два денежных двора, в том числе и Кадашёвский. Резчиком монетных матриц на этом дворе с 1701 по 1708 год был Юрий Фробус.

Чеканка проволочных копеек на всех монетных дворах была прекращена в январе 1718 года. Отличительной чертой копеек 1701–1709 годов Кадашёвского денежного двора являются высокорельефные изображения и надписи. Всадник на лицевой стороне монет всегда изображен без плаща. Легенды оборотных сторон имеют короткую формулировку «ЦАРЬ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ». Для всех оборотных штемпелей характерны большие буквы с высоким рельефом и написанием отчества через букву ξ (кси). Тщательно вырезанная буква практически индивидуальна для каждого штемпеля. По краям легенды добавлены точки, чтобы придать ей форму круга.

Музейный экспонат, согласно «Каталогу русских средневековых монет 1533–1717 годов» Гришина и Клещинова, отчеканен с использованием обратного штемпеля № 96. Он сочетается с лицевыми штемпелями № 42, 43, 44, 45. Но по количеству прорисованных линий на костюме всадника и форме хвоста коня подходит только лицевой штемпель № 42. Значит, это монета № 2062. Изготовлена в большом количестве на Кадашёвском денежном дворе в 1706 году.

#53

Автор: Кадашёвский денежный двор, Москва

Дата создания: 1706 год

Техника: чеканка

Место создания: Кадашёвский денежный двор, Москва

Размеры: 1×0,8 см

Коллекция: Нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1706 год

Техника: чеканка

Место создания: Кадашёвский денежный двор, Москва

Размеры: 1×0,8 см

Коллекция: Нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#54

Копейка 1710 года

#55

#56

В нумизматической коллекции Карасукского музея хранятся две копейки, отчеканенные во время правления Петра I — дореформенная вытянутая чешуйка, сделанная из серебряной проволоки, и уже традиционная круглая цельная копейка из меди. Год чеканки — 1710-й.

Реформа 1698–1704 годов была одним из первых мероприятий Петра I по упорядочению денежного хозяйства страны. Основная цель — повысить доход от монетной регалии. Кроме этого, необходимо было упорядочить и сделать единой систему внутреннего денежного обращения.

До конца XVII века на Московском денежном дворе — единственном в стране, продолжали чеканить серебряные копейки, денги и полушки. Номиналы меньше копейки выпускать было дорого, поэтому в ходу были в основном они. К концу XVII века копейка стала совсем крохотной, но оставалась крупной платежной единицей.

Отсутствие размена из-за того, что производство денег сильно сократилось, компенсировала местная инициатива. Либо разрезали копейки на части, либо создавали местные деньги из иных материалов, например «кожаные жеребьи» — квадратные кусочки твердой кожи с клеймами. В этих условиях шагом вперед стало создание новой денежной системы. Ее основой стал серебряный рубль пониженного веса, который соответствовал европейскому талеру, а также медная копейка и ее производные.

Готовились к реформе основательно. Специально за границей закупили несколько станков для производства денег. С 1696 года начали выпускать датированные копейки. Эти даты должны были подготовить население к переменам в денежном деле.

Реформу проводили шесть лет. В 1698 году понизили вес серебряной копейки до 0,28 грамма, из-за чего вес счетного рубля сравнялся с весом талера — 28 граммов. От этой операции государство получило по 35 копеек прибыли на каждый рубль. Одновременно происходило техническое переоснащение монетных дворов и строительство новых, где могли бы чеканить на круглых заготовках.

11 марта 1700 года был издан Указ «О введении в обращение медной монеты». Медные монеты вводили из-за того, что в городах не хватало размена. Первоначально были выпущены медные монеты достоинством в денгу (½ копейки), полушку (¼ копейки) и полуполушку (1/8 копейки). Правительство признало полное их равенство с серебряными проволочными копейками. В условиях разменного кризиса они достаточно легко внедрились в денежный оборот. Чеканили монеты из привозной меди в виде слитков и медных плат.

В 1701 году стали чеканить новую серебряную монету — полтину, полуполтинник, гривенник (10 копеек) и пятикопеечник (10 денег). Одновременно вплоть до 1718 года изготовляли серебряные проволочные копейки старого образца как гарант полноценной медной копейки и ее фракций. В 1701 же году начали чеканить золотую монету — червонцы весом по 3,47 грамма. Они были равноценны западноевропейскому дукату. На завершающем этапе реформы в 1704 году в обращение поступили серебряный рубль и медная копейка.

Реформа 1698–1704 годов была одним из первых мероприятий Петра I по упорядочению денежного хозяйства страны. Основная цель — повысить доход от монетной регалии. Кроме этого, необходимо было упорядочить и сделать единой систему внутреннего денежного обращения.

До конца XVII века на Московском денежном дворе — единственном в стране, продолжали чеканить серебряные копейки, денги и полушки. Номиналы меньше копейки выпускать было дорого, поэтому в ходу были в основном они. К концу XVII века копейка стала совсем крохотной, но оставалась крупной платежной единицей.

Отсутствие размена из-за того, что производство денег сильно сократилось, компенсировала местная инициатива. Либо разрезали копейки на части, либо создавали местные деньги из иных материалов, например «кожаные жеребьи» — квадратные кусочки твердой кожи с клеймами. В этих условиях шагом вперед стало создание новой денежной системы. Ее основой стал серебряный рубль пониженного веса, который соответствовал европейскому талеру, а также медная копейка и ее производные.

Готовились к реформе основательно. Специально за границей закупили несколько станков для производства денег. С 1696 года начали выпускать датированные копейки. Эти даты должны были подготовить население к переменам в денежном деле.

Реформу проводили шесть лет. В 1698 году понизили вес серебряной копейки до 0,28 грамма, из-за чего вес счетного рубля сравнялся с весом талера — 28 граммов. От этой операции государство получило по 35 копеек прибыли на каждый рубль. Одновременно происходило техническое переоснащение монетных дворов и строительство новых, где могли бы чеканить на круглых заготовках.

11 марта 1700 года был издан Указ «О введении в обращение медной монеты». Медные монеты вводили из-за того, что в городах не хватало размена. Первоначально были выпущены медные монеты достоинством в денгу (½ копейки), полушку (¼ копейки) и полуполушку (1/8 копейки). Правительство признало полное их равенство с серебряными проволочными копейками. В условиях разменного кризиса они достаточно легко внедрились в денежный оборот. Чеканили монеты из привозной меди в виде слитков и медных плат.

В 1701 году стали чеканить новую серебряную монету — полтину, полуполтинник, гривенник (10 копеек) и пятикопеечник (10 денег). Одновременно вплоть до 1718 года изготовляли серебряные проволочные копейки старого образца как гарант полноценной медной копейки и ее фракций. В 1701 же году начали чеканить золотую монету — червонцы весом по 3,47 грамма. Они были равноценны западноевропейскому дукату. На завершающем этапе реформы в 1704 году в обращение поступили серебряный рубль и медная копейка.

#57

Автор: Московский денежный двор

Дата создания: 1710 год

Место создания: Московский денежный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: диаметр 25 мм

Коллекция: Нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1710 год

Место создания: Московский денежный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: диаметр 25 мм

Коллекция: Нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

читать дальшескрыть

00:00

21:16

1x

Коллекция монет ХVIII и ХХ веков

Коллекция

Выставка

0

Открыть в приложении

Поделиться