В 1897 году Артиллерийское управление Главного артиллерийского управления пришел в выводу, что 2,5-дюймовая горная пушка обр. 1883 года устарела. Арткомитет решил принять для новой горной пушки калибр 3 дюйма и иметь единый снаряд с 3-дюймовой полевой пушкой.

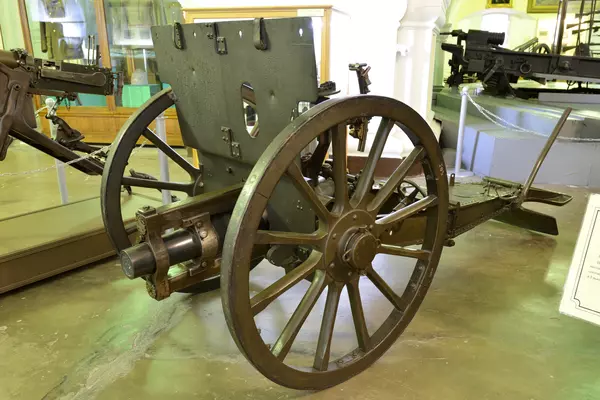

3-дюймовая горная скорострельная пушка

калибр — 76 мм; длина ствола — 100 см

В 1897 г. АУ ГАУ согласился испытать предложенную фирмой Виккерс 75-мм скорострельную горную пушку, подобную той, какие употреблялись англичанами в 1896 году в Судане. К февралю 1899 года это орудие доставлено в Главный артиллерийский полигон и в течении 1899 года испытывалось стрельбой и возкой (в запряжке и на вьюках). 75-мм пушка Виккерса не была принята, но испытания ее оказали влияние на разработку Арткомом тактико-технический требований к 3-дюймовой горной пушке.

Накануне русско-японской войны 1904–1905 годов Обуховскому заводу поручили разработать новую горную 3-дюймовую пушку. Создал ее капитан П.А. Перепелкин, оснастив это орудие противооткатным устройством. Станок трехдюймовки состоял из лобовой и хвостовой частей. В цапфенных гнездах лобовой части находилась трубчатая боевая ось (вертлюг), средняя часть которой представляла собой рамную конструкцию. В ее вертикальных гнездах имелись цапфы тормозной рамы, состоявшей из двух пустотельных цилиндров, внутри которых помещались гидравлические тормоза отката. Их штоки соединялись с приливами казенной части ствола, а между доньями цилиндров тормозов монтировались пружины накатники.

В 1909 году в Черногорию были посланы 4 горные 3 дюймовые пушки обр. 1904 г. В мае 1911 года на вооружении Заамурского округа пограничной стражи имелось 12 3-дюймовых пушек обр. 1904 г.

В 1914–1917 годах 3-дюймовые пушки обр. 1904 г. в количестве 44 единиц были включены в состав формируемых батарей, большинство из которых было направлено на Кавказский фронт. Здесь она оказалась незаменимой, поскольку могла транспортироваться на вьюках в труднопроходимых горах на дальние расстояния.

В феврале 1906 года в Осовецкой крепости была испытана 3-дюймовая горная пушка обр. 1904 г. с измененным лафетом со щитов в варианте противоштурмовой пушки. Однако на вооружение она не была принята. В 1911 году к ней был принят съемный щит конструкции М.Ф. Розенберга, общей шириной 1600 мм и высотой 1143 мм. Щит состоял из четырех частей. Скоба щита охватывала верх вертлюга, а две затяжки ложились на заточки боевой оси.

На фронтах пушки использовались не только для обстрела наземных, но и воздушных целей. Поскольку специальных зенитных орудий в русской армии остро не хватало, то полевые пушки устанавливали на самодельные станки, позволявшие использовать их в качестве зениток.

Благодаря своим небольшим массе и габаритам, данное орудие устанавливалось на различные образцы боевой техники. В 1914 и 1915 годах они были установлены на четырех бронепоездах, построенных в Тифлисе для Кавказского фронта. Также они устанавливались на типовых бронепоездах изготовленных в Киевских железнодорожных мастерских по проекту генерал-майора М.В. Колобова, ныне более известные как бронепоезда типа «Хунхуз». На кавказских бронепоездах пушки устанавливались на своих штатных колесных лафетах, в то время как на «хунхузах» пушки монтировались на тумбовых установках корабельного типа.

В 1910 году на построенных для Амурской флотилии посыльных судах типа «Пика» были размещены горные пушки обр. 1904 г. Эти суда были первыми в мире речными бронекатерами. Пушка образца 1904 года монтировалась на тумбовой установке и прикрывалась с трех сторон большим башенноподобным коробчатым щитом. С началом войны восемь из десяти катеров были переброшены на Балтику и Черное море. В 1918 году катера «Пуля», «Пистолет», «Палаш» и «Шашка» были оставлены в Финляндии в неисправном состоянии.

Летом 1916 года на Ижорском заводе по заказу Морского ведомства были построены два бронеавтомобиля на шасси американского 5-тонного грузовика «Пирс-Арроу». Они предназначались для использования на сухопутном фронте Морской крепости Императора Петра Велликого. На шасси смонтировали достаточно простые по форме бронекорпуса, склёпанные из 4,5-мм листов катаной хромоникелевой брони. Броневик имел полностью бронированную кабину. На закрытой броней с бортов грузовой платформе устанавливалась полностью закрытая башня с 76,2-мм горной пушкой образца 1904 года. Кроме пушки имелись два 7,62-мм пулемета «Максим» образца 1910 года, размещённые в спонсонах в кормовой части. В боях им участия принять так и не довелось — до октября 1917 года они использовались в качестве учебных машин Морского бронедивизиона. В 1918 году одни из этих броневиков был захвачен немцами и получил название «Титаник». Позже он участвовал в уличных боях в в Берлине и других городах Германии в период 1918–1919 годов, где в составе различных фрайкоров подавлял коммунистические восстания.

3-дюймовая горная скорострельная пушка

калибр — 76 мм; длина ствола — 100 см