При Александре I Императорский завод снова реорганизовали. Сюда пригласили лучших российских и заграничных художников, в том числе из Севрской мануфактуры. Выпуском скульптур руководил Степан Пименов, профессор Академии художеств: он создавал модели не только для статуэток, но и для крупных сервизов. Мастера завода производили много тематических изделий: например, «военные тарелки» с изображением солдат и офицеров прославляли победу в Отечественной войне 1812 года, а «гурьевский» сервиз был украшен видами Петербурга и жанровыми сценками, а еще на нем изобразили представителей народов России. На чашки наносили портреты императоров, известных людей эпохи и полководцев. Также на заводе выпускали вазы — помимо богатой росписи, их украшали позолотой и объемными декоративными элементами.

Когда к власти пришел Николай I, в моду вошла изысканная, сложная живопись по фарфору, художники даже копировали полотна средневековых мастеров — с детальной точностью и большим вниманием к колориту. А еще на вазы и фарфоровые пластинки наносили изображения святых. Изделия этой эпохи не раз появлялись на всемирных выставках и получали там высокие награды.

Во второй половине XIX века производство на Императорском фарфоровом заводе заметно упало. Здесь по-прежнему выпускали сервизы, но их декор стал гораздо скромнее. Лишь когда на престол взошел Александр III, мастера вновь стали создавать новинки — изысканные посудные наборы, вазы в китайском и японском стиле.

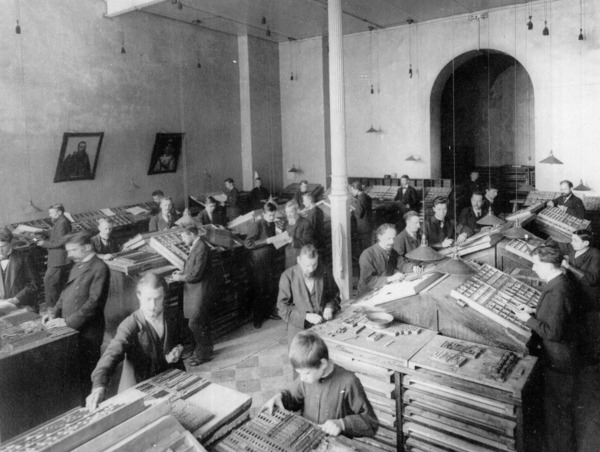

В годы Первой мировой войны завод достиг такого технологического расцвета, что выпускал даже изделия для фронта — химический и электротехнический фарфор. Николай II вновь возобновил выпуск «военных тарелок» и серию «Народы России» — к 300-летию дома Романовых. Коллекцию создавали на основе первой переписи населения 1897 года. Руководили работами директор Императорского фарфорового завода барон Николай Вольф и директор Музея антропологии и этнографии Василий Радлов. Специалисты изучали музейные экспонаты и материалы, которые привозили из поездок путешественники, — фотографии, предметы быта и культа, одежду. Этнографы сравнивали костюмы и украшения разных народов, а художники создавали эскизы. Мастера трудились над коллекцией 10 лет и в итоге создали к 1917 году 74 фигурки. Их выпускали даже после революции.