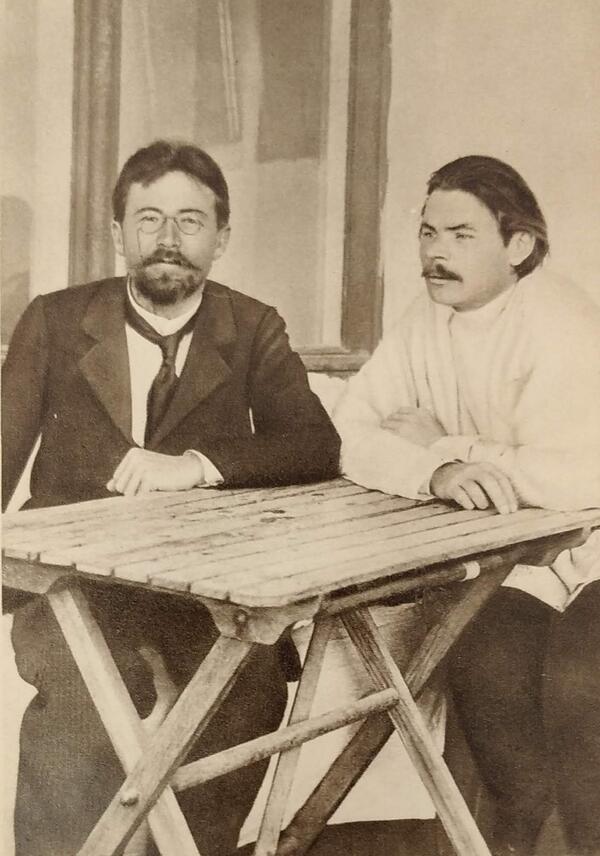

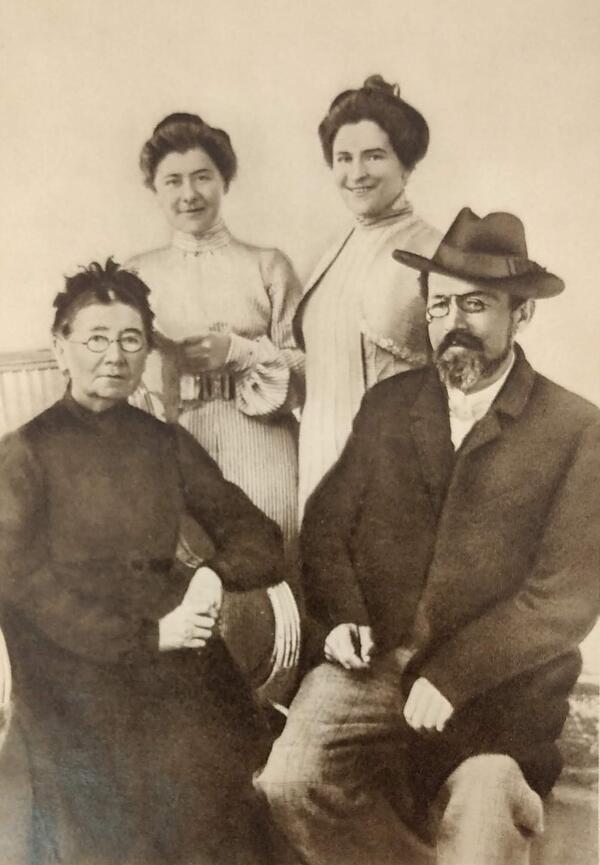

В 1899 году Антон Чехов переехал в Ялту. Это время в его творчестве считается одним из самых плодотворных. Как писатель сменил место жительства, почему ему не нравилась Белая дача и что он писал о своей крымской жизни друзьям — рассказываем в статье.

Мы используем Cookies

Во время посещения данного сайта, Минкультуры России может использовать общеотраслевую технологию, называемую cookie. Файлы cookie представляют собой небольшие фрагменты данных, которые временно сохраняются на вашем компьютере или мобильном устройстве, и обеспечивают более эффективную работу сайта. Продолжая просматривать данный сайт, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и принимаете условия.

Подробнее об использованииСкрыть