Технология обработки железа в Среднем Приобье была известна еще с VII в. до н. э. Она требовала от мастеров знаний о свойствах материалов и навыков работы с ними. Металлообрабатывающее производство занимало значительное количество времени, включая в себя подготовительные работы и сам процесс плавки металла.

На первом этапе заготавливали уголь, шихту (сырье пригодное для плавки) и обустраивали плавильные печи — сыродутные горны.

Древесный уголь использовался во всех металлургических операциях в качестве твердого топлива.

Шихту получали из болотной руды, просушивая и измельчая её.

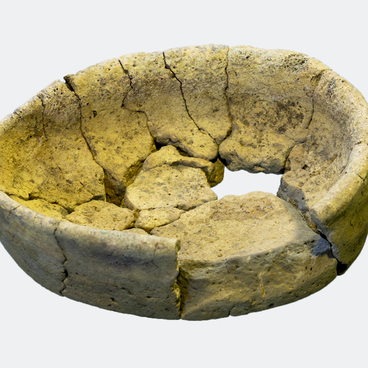

Основным устройством для термической обработки железа являлся сыродутный горн. Он представлял собой коническое сооружение из глины, возведенное над неглубокой ямой. Жар в печи достигал 1200 градусов. Такая температура «сваривала» металл, не доводя до жидкой фазы. Шихта спекалась с углем и постепенно оседала на дне печи, образуя горновую крицу — железный ком с большим количеством пустот и шлаковых включений. В состав шлака входили пустые породы (кремнезем, марганец, фосфор и другие примеси, не содержащие металл).

Кричное железо было ещё не пригодным для использования, поэтому в дальнейшем его вновь разогревали и проковывали молотами, чтобы удалить шлаки из пор и полостей и сделать металл более плотным.